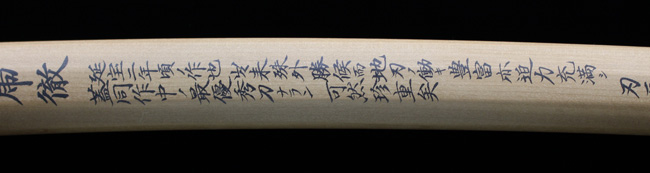

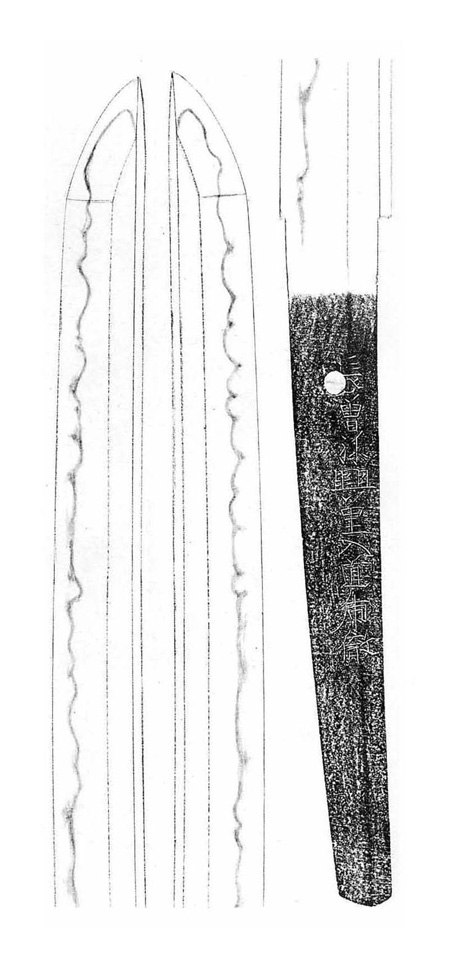

| 銘 長曽祢興里入道虎徹 最上作 最上大業物 新刀 (延宝初年頃 1673年頃) |

財)日本美術刀剣保存協会 第十六回特別重要刀剣指定 鑑刀日々抄 所載(P304) 虎徹大鑑 所載 日本刀−至高の鉄の芸術− 所載 長さ71.75cm 反り2.0cm 目釘穴1個 元幅3.0cm 先幅2.05cm 元重0.8cm |

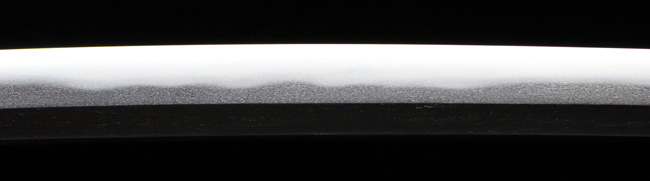

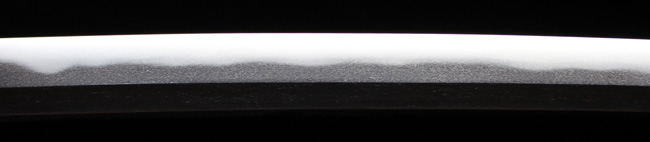

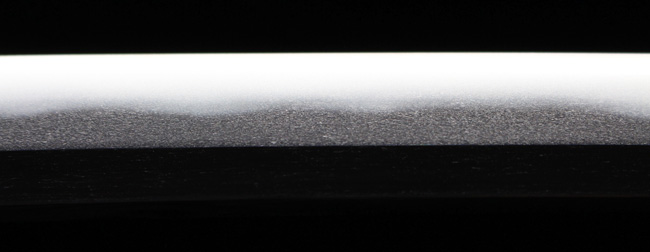

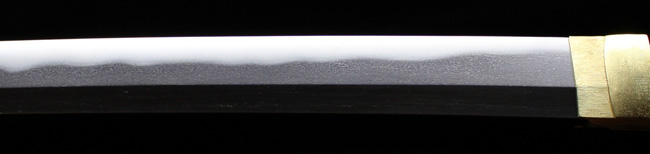

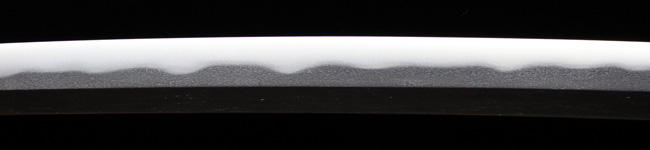

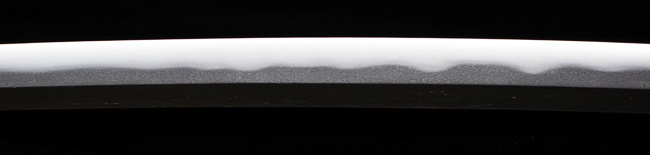

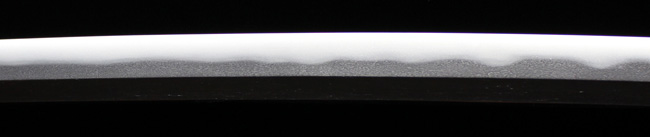

長曽祢虎徹は、元は越前の甲冑師であり、明暦二年頃、彼が五十歳くらいの時江戸に出て刀鍛冶に転じた通称を三之丞と称したといわれ、興里と名乗ったが、入道して「こてつ入道」といい、そのはじめは「古鉄」の字を用い、後に「虎徹」の文字をあて、さらに寛文四年八月からは「乕鉄」の字を使用している。年紀作では明暦二年が最初期であり、その最終は延宝五年である。彼の作風は地鉄が強く、地刃の匂口が明るく冴えるのが特徴で、その作刀の多くに焼出しがあり、作風も前期には瓢箪刃と称される大小の互の目が連れた刃を、後期には数珠刃と呼ばれる独特の互の目乱れを焼いて、その技倆は高く評価される。 この刀は、鍛えは小板目が詰み、地沸が微塵に厚くつき、地景が細かによく入り、刃文は直ぐの短い焼出しごころがあり、その上は焼き幅を広く取り、直刃調に頭の丸い互の目が連れて交じり、足太くさかんに入り、匂深く、小沸が厚くつき、細かに金筋・砂流し等かかるなどの出来口を示している。彼の得意とした数珠場の作域をあらわしているが、常にも増して焼刃に迫力があり、放胆な作柄に仕上げている。加えて差し表の湯走り風の景色もおもしろく、地刃共に働きが豊富で、且つ一段と冴え渡っている点が注目される。またズッシリと手持ちの重い頑健な体配は、平肉がよくついて健体である。常々の同作に比して反りが深く、鋒も延びているところから、或いは特別の注文によるものか、将又、彼自身の太刀を意識しての作刀かとも思われる。年紀はないが銘振りから推して、おそらく延宝初年(元・二年)頃の作と鑑せられる。(特別重要刀剣図譜より抜粋) 長曽袮虎徹は前身が越前の甲冑姿であり、刀鍛冶に転じてからも鉄を鍛錬する素地を既に身に付けていたことが生かされ、極めて精緻で強い地金(じがね)を見せている。 彼の追求したものが武用に最も適した強靭性であり、鍛えのほか、姿・肉置・刃文・茎仕立の隅々まで細心の注意を払っていることが窺われるが、それが結果的には機能美として姿や地刃の美感を高めることにつながっている。 同工の大きな見所である数珠刃は、白く浮きやかで冴え渡り、江戸時代から朝日に映える雪のようであると形容され賞美されてきている。 刃中に沸足を太く長くいれるのは、焼入れ上極めて難しい技術とされているが、これを見事にこなしているところにも非凡なる才能が如実に示されている。 彼の遺例を通観するに、その目標としたところは古作の郷義弘であったようにも思えるが、直接に規範として仰いだのは多分、南紀重国であろう。 この刀は円熟期の延宝二年頃の作で、全てが完璧に仕上がっており、同作中最高の水準を示す1口である。(日本刀‐至高の鉄の芸術‐より抜粋) 姿、鎬造、庵棟、身幅尋常、反り深く、中鋒。 地鉄(じがね)、小板目肌つみ、地沸微塵に厚くつき、地景細かに入り、かねよく冴える。 刃文、直ぐの短い焼き出しがあり、浅くのたれ調に互の目が連れて交じり、数珠刃風となり、角がかった刃なども交え、足太く頻りに入り、匂深く小沸つき、細かに金筋・砂流しかかり、裏には湯走り風交じり、匂口明るく冴える。 帽子、横手で焼き込んで直ぐに小丸。 茎、生ぶ、先刃上がりごころの栗尻、鑢目浅い勝手下がり、目釘孔一。 虎徹の特別重要刀剣指定の刀はわずかに四振りのみ。 国指定の重要文化財は五振り、重要美術品は七振りと現存する上位指定品は合計十二振りありますが、当代一の目利きとして知られる刀剣研究家田野辺道宏氏をして“同作中の最優秀刀ならん”と言わしめたのが本作。 重要文化財指定品をも凌ぐ虎徹の最高傑作です。 |

|