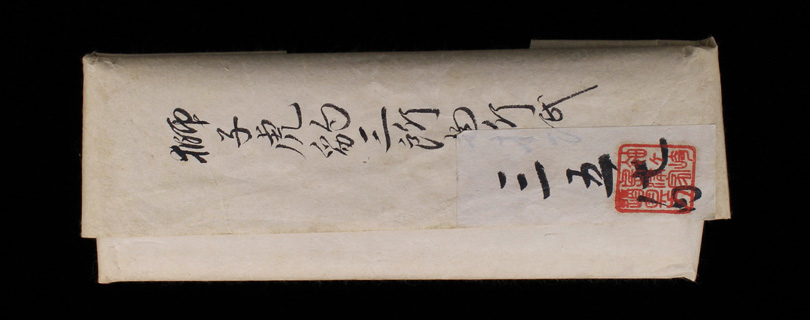

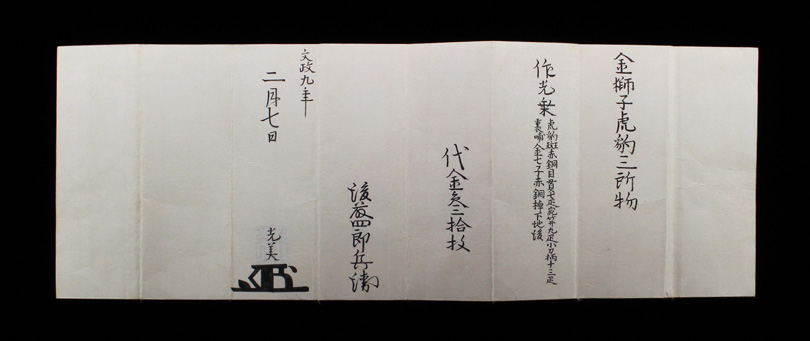

| 獅子虎豹図三所物 小柄・笄 銘 紋光乗 光美(花押) 目貫 無銘 光乗 (附)文政九年代金参拾枚光美折紙 島津家伝来品 |

小柄・笄 赤銅魚子地 金紋、裏哺金 目貫 金無垢地、容彫、陰陽根 時代 桃山時代 大きさ 小柄 9.7㎝×1.5㎝ 笄 21.2㎝×1.3㎝(肩幅) 公財)日本美術刀剣保存協会 第五十六回重要刀装具指定品 特製落し桐箱 |

後藤家四代目光乗は、三代乗真の嫡男で、享禄二年に生まれ、俗名は亀市、のち小一郎、諱は光家と称し、はじめ足利将軍家に仕えたが、のち織田信長に仕え、天正九年には信長の命によって、嫡男光基(徳乗)と共に、世界最大の金貨である無印の大判(拾両)を造っている。 また光乗は、名工の誉れが高く、祐乗に次ぐ腕利きだともいわれている。 本作は目貫に七疋、笄に九疋、小柄に十三疋の獅子および虎豹を配している。 その数にして折り重なり犇めく姿はまさに圧巻であり、さらには一疋一疋の彫技においても緻密かつ的確なもので、流石に名工の評が高い光乗である。 下地の赤銅魚子地や裏哺金は後代の手になるものと思われ、その旨は光美の折紙にも記されている。笄にみる蕨手の形状からすれば江戸時代中期ころの何れかの作者であろうか。 いずれにせよ紋の入念さに光美も感じいったのであろう、折紙では金三拾枚という破格の値を附しており、なお本作は島津家に伝来した。 (重要刀剣等図譜解説より抜粋) 装剣金工の宗家である後藤家、室町時代から代々将軍家の御用を務めたことから「家彫」、それ以外の金工師は「町彫」と呼ばれました。 後藤家宗家十七代の中でも始祖祐乗に次ぐ名人として名を残すのが第四代光乗です。 子の徳乗と共に織田信長、豊臣秀吉に仕え、彫金のみならず財政政策でも多分の貢献をしたと伝えられています。 作風は同時代の狩野元信や永徳などの下絵を使った絵画風のものが多く、また後藤家で武者彫や龍虎の意匠を用いるようになったのは光乗が嚆矢と言われています。 本作はその名人光乗の傑作。 桃山の絢爛な気風を示して、豪華で力強く、高い格調を備え、細緻の極みに技量の高さが存分に誇示されています。 現存する光乗作中傑出しており、これほど濃密細緻な作は他に類を見ません。 獅子、虎、豹の三獣が総数29疋ひしめく様はまさに圧巻です。 また信長、秀吉の求めに応じて作られたと思うと感慨深いものがあります。 状態からみてほぼ未使用と思われ、あまりの出来栄えに使用するのが惜しくなったのかもしれません。 藩政時代には薩摩七十七万石、島津家に秘蔵され伝わりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

| 特製桐箱 | 古箱 |