2007.7.31

��flistune���f���@���X�V���܂�����

���t���X�`���[�������f���Ɋւ���L�q��

2007.7.14

����N�Ԏg���Ă݂ā�

Flisnuf�����삵�g���n�߂Ĉ�N���o�Ƃ��Ƃ��Ă��܂��B

���̊ԁA�����̃��C�u�͂��Ƃ��A�T�|�[�g�̂��d�����烌�R�[�f�B���O�܂ł�����g���܂������A�܂����̃x�[�X�ƂȂ��Ă���PureHarp�̊��z����B

��PureHarp���āH��

�܂��A���̑��݊��͐����ł��ȁB

���͂�⑾���āA�_�C�i�~�N�X������܂��B���������ł����݊�������܂��B���F�͂��؊ǓI�ȃj���A���X�������āA�����g���f�B�V���i���ȃu���[�X���R�s�[���čČ�����l�ɂ͌����ĂȂ������ȋC�����邯�ǁA ����͂���ŏ\���u���[�X�ɂ��g����g�[���������Ă���Ƃ��v���܂��B

�n�[���j�J�̐V��������Ƃ��Ă͔��ɗD�ꂽ�͂������Ă���႟�����ł��傤���B

�l�b�N�Ƃ��ẮA�}�E�X�s�[�X�̌�����ގ��ɂ�銊��ɂ����̊��ꂪ�K�v�ł���ƌ������ƁB

�܂��A���F�ʂɂ����ď]���̋����J�o�[�v���[�g�ɂ�鉹�̔����Ƃ͎����قȂ邽�߁A�^�������Ƃ��̃��o�[�u�̏����ς���Ă��܂��B

����͘^�������l�Ȃ�킩�邩������܂��A���o�[�u���������n�[���j�J�̔����������F���Ă���Ǝv���܂��B����������PureHarp�͂����������F���������d���ȕ����������悤�Ɏv���܂��B�܂�͐����ł������莝��������v���C����{�ɂȂ�Ƃ��������ł��傤���B

�܂����̕ӂ͎��������s����Ȃ̂ł����A�]���Ə��肪�Ⴄ����������ƌ������Ƃł��ˁB���̊y��̉����Ƃɂ����������肵�Ă���A�Ƃ����������琶�܂����̂Ȃ̂ŁA�������ߖȂ�ł����ǁB

���I�[�o�[�u���E�A�x���h�ʁ�

�I�[�o�[�u���E�Ɋւ��Ă��A���[�h�̐v�A�J���i�K���王��ɓ���Ă��������ɔ��ɗǂ��Ǝv���܂����B���ʂ̉��A�x���h���A�I�[�o�[�u���E���ƁA���F�Ȃ����ƂȂ��o�����X�ǂ���܂��B

�x���h���������o������������A�I�[�o�[�u���E�������肹�����F�������Ƃ��A���������A���o�����X���͊����܂���B

�x���h��I�[�o�[�u���E�𐳂����������ďK�������l�Ȃ�A�\�������ĂĂ���郂�f�����႟�Ȃ��ł��傤���B

���O������Ƃ���A�l�ɂ���ẮA�x���h��I�[�o�[�u���E�̉������K������߂ɖ��Ă��܂���������܂���B

��Flisnuf�`���[�j���O�ʁ�

���āAFlisnuf�̃`���[�j���O�Ɋւ��Č����A�ŋ߂̐V�l�A�[�`�X�g�̃��R�Ƃ����ƁA���Ȃ胊�Y�����^�C�g�Ő�������Ă�n�������̂ŁA�J�̃u���[�X�v���C�����X�e�B�[�r�[���ۂ������f�B�n���L�[�v���A�u���[�X�n�[�v���ۂ��\�������Ă�����[�Ȃ�Ƃ���ςȃI�t�@�[�������܂����B

����ȂƂ�8�ԋz���̃x���h�i�܂�4�ԋz�̃I�N�^�[�u��j�����肪���S�̃v���C�������n�}�b���肵�āA�������b�ɗ^�ꂽ�C�����܂��B�����4�Ԃł�����܂��ƃt���[�Y���x���h�D�`�i�A�N�j�Ƃ����������ɂ��u���[�X��A�z��������������ɂȂ��ĉ��y�I�ɕ����Ă��܂����肷�邵�BKey�ɂ���Ă͉���̒Ⴂ�Ƃ���ł̃v���C�͊y�Ȃɖ�����Ă��܂���ʂ������āA���������̂͑��NG�ɂȂ����ł��B

��͂�T�b�N�X��G���L�M�^�[�Ǝ����悤�ȉ���ƕ\�����Âɋ��߂��Ă�Ƃ��낪�����āA���͈̔͂ł����������Ƃ������u���[�X�n�[�v�炵����\������ɂ����āAFlisnuf�̃`���[�j���O�͌��\�����Ă��ꂽ�႟�Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B

JAZZ��u���[�X�ɂ����Ă��A�x���h�ŏo���R�xb�i�R�ԃx���h�j�ƁA������̐V���ɗp�ӂ��ꂽ3�xb�i7�Ԑ��̃~b�j���g�������邱�ƂŁA�O�҂̓g���f�B�V���i���ȁA��҂̓N�[���ȃt���[�Y�\�z�ɖ𗧂��܂����B����͍ŏ����炻���_���č�����̂ŁA�_���ʂ�Ȃ�ł����ǁB

JAZZY�ȃt���[�Y�Ɋւ��ẮA4�ԃI�[�o�[�u���E���\�Ƃ���6�xb�ȊO�̃I�[�o�[�u���E�͖����̂ŁA�I�[�o�[�u���E�g�p�p�x�����Ȃ茸���āA���������Ӗ��ł������̂ǂ̃`���[�j���O�����Z�p�y���ɖ𗧂�H�Ƃ����_���������ł����C�����܂��B

���Ƀ��_���ȃt���[�Y�����Ă܂��ƁA�]���̃I�[�o�[�u���E�̕p�x���ƃv���C�Ɉꐶ�����ʼn��F�ɋC���g������A�����ɋC���g���]�T���Ȃ��Ȃ������đ�ςł���A�ق�ƂɁB�i�n�[���[�h���r�[����Ƃ��ق�Ɛ����ł���B�j

���ɉ��ǂ��邱�ƂȂ��A���̂܂ܓ�N�ړ˓����悤�Ǝv���܂��B��N�ڂ�PureHarp���̂Ɋ���鎞�Ԃ��������Ă��܂������ǁA���N�͂���������ƃv���C������A���F�͍����������ȂƎv���܂��ˁB

2007.6.12

�����k��������̏������\�����ꂱ�ꁡ

SmokeGetsInYourEyes�i�����ڂɂ��݂�j�Ƃ����Ȃ������āA�Ⴆ��G�ʼn��t�����ꍇ�A�r������Eb�ɒ������ω����Ă܂�G�ɂ��ǂ�A�݂����ȋ�

���Ȃ݂�InASentimentalMood�����������A�����I�ȓ]�����܂߂��JAZZ�ł͑���������O�̒����ω������B

���āA����͓�̉������グ�Ă݂܂��B

�܂��́A�I�[�o�[�u���E���o����悤�ɂȂ��āA�t���[�Y�̒��ɑg�ݍ��߂�悤�ɂȂ��Ă������ɐ����Ă��炤�p�ɂƐ��������\���ł��B

[����]SGIYE1�i�I�[�o�[�u���E�L��j

�ŁA����Ă͌������ǁA�����f�B�`�b�N�ȃ\���̒��ɂ�����Ƃ����I�[�o�[�u���E���g�����肵�ē]�������o�����肵�Ă܂����A��͂�l�̋Z�ʂ��������č��Ɖ���₷�������ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������A�t�Ɍ�����JAZZ���ۂ��t���[�W���O���������Ƃ������B

�܂��A�o�b�v�t���[�Y�ɃI�[�o�[�u���E���K���K���g�ݍ��ނ̂͂��̊y��ɂƂ��Ă͓�Փx���������A����������Ƃ���Ő���������Ȃ���ΈӖ����ȁ[���A�ƌ����̂�����܂����ǁB

�������A�Ȃ�ƂȂ�����Ă݂͂����ǂǂ��������������Ă��āA��������������A�v���[�`���������ȁA��������蒼�������ȂƂ��v���Ă��܂����B

���ǂ��Aflisnuf���g���ăI�[�o�[�u���E���K���K���g�����\���Ȃ�č���Ă��A�����p�̏������\���ɂȂ��Ă��܂����A�܂��܂�flisnuf����肵�Ă��Ȃ��l�ɂƂ��Ă͂Ȃ�̂�������̎��B�B�B�B

�Ƃ������I

����Ȃ�Ɗ����̃J���g���[�`���[�j���O�ŃI�[�o�[�u���E�����łǂ��܂ł��̋Ȃ�\���ł��邩�̃\��������Ă݂悤�A�Ǝv���܂����B

���ꂪ���ꁫ

[����]SGIYE2�i�I�[�o�[�u���E������j

�����flistune�ł�flisnuf�ł��Ȃ��āA�s�̃x�[�X�̃J���g���[�`���[�j���O�ŃI�[�o�[�u���E�����Ő����Ă��܂��B

�g���܂킵�̃J���I�P�̏�Ȃ̂ŁA�Ȃ������藈�Ȃ��������ۂ߂Ȃ����ǁA4Beat�Ƃ��A���Y�����o�V�b�Əo�Ă�y�ȓ��̃\�����ӎ����āB

�I�[�o�[�u���E�������Ƃ������肪�t���ƁAB7��ł̃n�[���j�b�N�}�C�i�[�Ƃ��o���Ȃ����AEb�ɒ������ω�������̃g�j�b�N�iEb���j���o�Ȃ��A5�x�iBb���j��3�Ԃ̃n�[�t�x���h�݂̂ɂ����݂��ĂȂ�Ƃ��A�A�A�Ƃ��� ���E�ɂȂ�܂����A���������̓t���[�Y�̕������^�C�~���O���̂ɂȂ�܂��ˁB

�ł��A���ʂ��̂��炢�Ȃ�o�����ŁA�I�[�o�[�u���E���o���Ȃ��ꍇ�ł��܂��܂����낢��\���̕��͂���Ƃ͎v���܂��B

�i���āA�x���h�e�N���������肵�Ă���Ȃ炱��Ȃ琁����낤���HYes�ƌ����āI�j

�������I�[�o�[�u���E���o����̂Ȃ�AEb����Bb�����g���ĂȂ��\�������L����A�v���C�����肷��ł��傤�B

�����t���[�Y�A�V�r�A�ȃ^�C�~���O�A�k���ȕ�����A�����ċZ�p�̕ǁB���낢���肪�d�Ȃ�Ɩ������o�܂����ǁA�A�A�܂��A����������J���y�����邽�߂�flisnuf��������킯�ŁA���ۂɂ�flisnuf�Ő��������ƊȒP�Ɏd�オ�����Ⴂ�܂��A�Ƃ������ł��ˁB

flisnuf�������Ŏ�ɓ��鎖�����A�����I�ɂ�flisnuf�̃f������肽���Ǝv���Ă��܂����ǁA�����Ƃ���������̘b�ł��傤�B�B�B

�����I�ɂ����܂ł��C�������Ă��ǂ蒅�������y���݂ɑ҂��A���݃I�[�o�[�u���E���o����悤�ɂȂ��Ă������A�I�[�o�[�u���E��K�v�Ƃ��Ȃ����A�ǂ���ɂ��t���[�Y�l�@�̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B

2007.4.28

�Ƃ������Ƃł܂Ƃ߂ɓ����Ă݂܁`���B���낢�낲������Ƃ��Ă����̂ŃR�����������Ă݂܂����B

���Ƀu���[�X�n�[�v�������āA�u���[�X�����t���邾���ł͂Ȃ��A�̗w�Ȃ�|�b�v�X�A�W���Y�X�^���_�[�h��f�批�y�A���w���̂Ɏ���܂ł��t�ł����Ƃ����~���ɑ��āA�y�푤����̃A�v���[�`�i�܂�͐V��Ԃ̃`���[�j���O�j��͍����Ă�����ł����A�y�����肪�[�݂ɂ͂܂�H

����Ȃ���Ȃł���Ȃ܂Ƃ߂ł��B

��flistune��

��{�̃n�[���j�J�̒��ɓ�̃g�[�i���e�B���d���ނƁA�����ȋȂ�������B�܂��ύX�ꏊ���H�v����A�����̃u���[�X�v���C�������p���A�V�����W��������������B

����Ȗ͍����琶�܂ꂽ�`���[�j���O�ł��B�x���h���܂��o���Ȃ��A�������͖��n�i�K�ł��芮���Ƀ}�X�^�[�����Ƃ͂����Ȃ��n�[���j�J�r�M�i�[�i�K�ł��y���߂邩������܂���B

���t���X�`���[�������f���Ɋւ���L�q��

��flisnuf

flistune�^�̔��W�n�B�����̃g�[�i���e�B�����o�����X�^�ɂȂ�܂����B

�Ƃ͂����Ă��Ȃ��{����ς�����킯�ł͂Ȃ��A7th�`���[�j���O�i�J���g���[�`���[�j���O�j���x�[�X�ɑg�ݗ��Ă�Ƃ����Ȃ��Đ����֗��ɂȂ�܂����A�ƌ������ƂŁE�E�E�E�E

�I�[�o�[�u���E���o���Ȃ����ł��A���܂܂ŋS�傾�����i���o�[�ɒ��߂邩������܂���B

���t���X�i�t�Ɋւ���L�q��

���Ċ����ł����˂��B������[�܂Ƃ߂ł����B

2007.4.23

��flisnuf(�t���X�i�t�j�̃T�[�h�|�W�V�������s�b�N�A�b�v���遡

flisnuf���g���ĉ����Ƃ��Ă݂܂����B�܂��͂�����Ă��������B

�m����]�T���[�K�[�f��

���āA���t�����Ƃ���ŁA���͋Ȓ��Ƀn�[���j�J���`�F���W���ĉ��t���܂����B��������ႤKey�ł��B

���̋Ȃ�4���߂��Ƃɑ��Ɍ���A-A-B-A�`�Ԃ̋Ȃł����A

�ŏ���4����[A]���b��flisnuf 1st�|�W�V�����ŁB

����4����[A]���a����flisnuf 3rd�|�W�V�����ŁB

�T�r��4����[B]���e��flisnuf 2nd�|�W�V�����ŁB

�Ō��4����[A]���a����flisnuf 3rd�|�W�V�����ŁB

���t���Ă��܂��B

��������Ȃ�key�͂b�ɂȂ�܂��B

������x�ǂ������Ƃ�����ƈႤ���Ȃ��Ɖ��邩������܂��A�͂����čŏ��ɂ��ꂪ����܂����ł��傤���B

�Z�J���h�|�W�V�����̃T�E���h�C���[�W�͊��ɏ��m�̕������邩������܂���ˁB����̓T�r�����ł�����������[A]�̂Ƃ����2nd�|�W�V�����Ő����ƃx���h���o�Ă��āA�Ƃ����2nd�|�W�V�������ۂ��������o�܂��B

�������3rd�����グ��ƌ������ƂŁA�܂���flisnuf�ōs��3rd�|�W�V�������W���[�̃T�E���h�C���[�W���r���Ă��炤���߂ɂ�����������@���Ƃ�܂����B

�����Ȃ��ŕ����ƁA1st�|�W�V�����ƈႢ������ɂ����ł��ˁB������1st�|�W�V�����������̕p�x�������̂ɑ��Ă���3rd���ƂقƂ�ǂ��z���ɂȂ�A���̕ӂ̌ċz���Ƃ������A�z���������̉��̕\������2nd�ɔ��Ɏ��Ă��܂��B

���傤�ǁA1st��2nd�̗����̐��i���������|�W�V�����ŁA���t����Ȃɂ���ăm���t�F�C�N�ŃX�g���[�g�ɂ������邵�A�t�F�C�N��x���h��2nd���Ȗ��t�����n�j�Ƃ��������ł��傤���B

�����A�t�������A1st�������₷���͖����A2nd�ɂ��Ȃ肫��Ȃ��Ƃ�����p�n�R���������Ă��܂��B���̂��Ƃ���A1st�ł�2nd�ł������Ȃ��Ȃɑ��Ă�3�Ԗڂ̃A�v���[�`�Ȃ̂��A�Ƃ������݂̂悤�ȋC�����Ă��܂��B

��1st�ł�2nd�ł������Ȃ��n�̋Ȃ���Ȏ��グ�Ă݂܂����B�X�E�B�[�g�������[�ł��B

���̋Ȃ�1st�Ő����ɂ͋Ȓ��������ĂȂ��A2nd�Ő����ׂɂ̓I�[�o�[�u���E�K�{�ʼn��t�̓�Փx�������ł��B

�ł�3rd�ł́E�E�E�E

[����]�X�D�C�[�g�������[�@flisnuf �f 3rd�|�W�V����(��key�͂`�j

�����ĊȒP�Ƃ͂����܂��A����͋Ȃ��������ł��ˁB�Z�p�I�ɂ̓x���h�Z�p����������܂Ő����܂��B

�����������Ƃ��o�����Ⴄ�̂��A3rd�|�W�V�������W���[�̗͂ȂȂ��ƋC�Â�����܂��B

���Q�l�܂łɁA�I�[�o�[�u���E�Ƃ�����g����2nd�Ő����������ł��B�����flisnuf�Ő����Ă܂������̋ȂɊւ��Ă�����flisnuf���s�̂̊����`���[�j���O�c���������͓����ł��B�Q���Q�����Y�C�ł��B�B�B�B

3rd�̂Ƃ��Ɣ�ׂ�ƁA�ǂ�����|�W�V�����I�ȗǂ�������Ǝv���܂����A���ړ_�͕K�v�Z�p�̍��ł��傤���B

�Z�p�I�ɃI�[�o�[�u���E�L��Ɩ����Ƃ͉_�D�̍��ł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂾ��3rd�̂ق������̎�̋Ȃ݂₷�����A�}�X�^�[���₷���͂��ł��B

[����]�X�D�C�[�g�������[�@flisnuf �c 2nd�|�W�V�����i��Key�͂`�j

����ł́A�܂�����B

2007.4.21

���Ⴆ�A�����Ƀh���~�t�@�\���V�h�A���W���[�X�P�[���ŏo�����Ȃ�����Ƃ��܂���

������]�������i�ʼn��t���悤�Ƃ���ƁA1st�|�W�V���������قڑI����������܂���B

����ȊO�ɂȂ�܂��ƁA�����Ȃ�I�[�o�[�u���E���K�v�ɂȂ�̂ł��B�܂��A���������u���[�X�n�[�v������ƃ~b�A�\b�A�Vb������̃u���[�m�[�g�Ŗ��t���������Ƃ��A1st�|�W�V������ł͂���炷�獢��A�Ƃ����ǂɂԂ�������܂��B

�u�u���[�X�n�[�v�Ȃ̂Ƀt�H�[�L�[�Ȋ������A�f���`�Ȋ����̑I�������������Ȃ�Ă����v

����Ȃ���ȂŁAflisnuf�Ƃ������f�������܂�܂����B�����Ⴄ���āA���̔z�Ⴄ��ł��B���ꂾ���ł��B

���x��N�O���炢����A���C�u��R�[�f�B���O�ł��g���āA���ł͊��S�Ɏ����̒��Ń��M�����[�����Ă��܂��B����ł͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��Љ�܂��傤�`

flisnuf�̔z��

| ���ԍ� | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| �z�� | B | D | G | B | D | F# | A | B | D | F# |

| ���� | G | C | E | G | C | E | G | Bb | C | E |

���܂��]�������i�ƈႤ�̂́A0�Ԍ���������10�Ԍ��������c�I�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B

�܂�7�Ԑ����ɂ͓��Bb��������܂��B����ɂ���Č������ꍞ�݁A�S�C�T�ԂƂW�D�X�Ԃ��������̎d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B

�n�[���j�J�̃o�[�^�[���ʂ̐�����A����ɂ���ĂW�C�X�Ԃ̐����x���h�͖����Ȃ�A�t�ɋz���x���h���\�ɂȂ�܂��B

���̃��f���͋ɂ߂č��������̊��o���]�������i�ƈႢ�܂��B10�Ԍ���]����9�Ԑ���G�����~����������A�����x���h���������ꍇ�͂��̃��f���ɂ͌����Ȃ��̂ŁA���ƂȂ����]�������i���g�����ǂ��ł��傤���A�A�A�A�A

���̑���Ƃ����Ă͉��ł����A4�ԋz���̃t�F�C�N�A�x���h�����Ƃ��A�������Ƃ�9�ԋz���̃x���h�A�t�F�C�N���\�ɂȂ��Ă��܂��B

���̕ӂ́A�]�������i�ł͓K��Ȃ��A���䂢�Ƃ���Ɏ肪�͂������ł��傤�B

�Ȃ��A���̔z��ł��ƃI�[�o�[�u���E��Eb���݂̂�OK�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�ȉ��A�e�|�W�V�����ł̏Љ�ł��B����́A�I�[�o�[�u���E�����Ń��W���[�X�P�[���|�W�V�������ǂꂾ��������̂��B���̕ӂ��s�b�N�A�b�v���Ă݂܂��B

1st�|�W�V�����Ŏg���ꍇ�iKeyC�j

| ���ԍ� | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| �z�� | B�V | D�� | G�\ | B�V | D�� | F# | A�� | B�V | D�� | F# |

| �x���h | A�� | �@ | F�t�@ | A�� | �@ | F�t�@ | �@ | �@ | �@ | F�t�@ |

| ���� | G�\ | C�h | E�~ | G�\ | C�h | E�~ | G�\ | Bb | C�h | E�~ |

���܂��͂��Ȃ��݁H��1St�|�W�V�����ł��B

��ԍŏ���0�Ԃ������ĕ���킵�����ǁA�ƂȂ�̂P�Ԃ���͂�����݂̃t�@�A�����x���h�Łc�Ƃ����`�͏]���̊������f���Ɠ����ł��B

����5��9�Ԃ��t�@�C�����O����Ă���̂ŁA�t�@�͑S���x���h�ŏo���悤�ɂȂ�܂��B

���̃|�W�V�����ł̐��t���́A�]�������i�Ƃ��܂�ς�肪����܂���B

�Ȃ��A1st�|�W�V�����}�C�i�[�iKeyCm�j�̓I�[�o�[�u���E���o�Ă���̂œ��������B

2nd�|�W�V�����Ŏg���ꍇ�iKeyG�j

| ���ԍ� | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| �z�� | B�~ | D�\ | G�h | B�~ | D�\ | F#�V | A�� | B�~ | D�\ | F#�V |

| �x���h | A�� | �@ | F#�V | A�� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |

| ���� | G�h | C�t�@ | E�� | G�h | C�t�@ | E�� | G�h | Bb | C�t�@ | E�� |

��������2nd�ł��B���Ƃ��Ƃ��̃|�W�V�������t�@�[�X�g�ł��������A�Ƃ����̂����ɍ��ꂽ�̂ł��ꂪ��ԉ��t���₷���悤�ɏo���Ă��܂��B

�]�������i�ʼn��t���Ă�����5�ԋz���Ń��W���[�X�P�[���̃V�̉����o�܂��A����̓t�@�C�����O���Ă��邱�Ƃɂ�肫����Ƃ������W���[�X�P�[�����f�t�H���g�Ŏd���܂�Ă��܂��B

�u���[�X�Ȃǂ�F���i�Vb�j���~�����Ƃ��͋t�Ƀx���h�ŏo���Ƃ����X�^�C���ł��B

���킸�����ȁA�u���[�X�v�f�����߂邽�߂Ƀ~�\�V�����z�����ɏW�܂��Ă��āA�x���h���\�ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��u���[�X�ɂ����ẮA3�Ԃ̃n�[�t�x���hBb�����悭�g���܂����A8�Ԑ����ɂ����Ă�Bb��������̂����̃��f���̓����ŁA���̉���ł��\���u���[�W�[�ȃt���[�Y���̂������o���܂��B

0�Ԍ�����������A�����I�ȕ���������܂����A��{�I�ɂ͂���͂����Ƃ��|�s�����[�ȃt�@�C�����O�ł��ˁB�J���g���[�`���[���Ƃ������܂��B

�Ȃ��A2nd�|�W�V�����}�C�i�[�iGm�j����ӏ��I�[�o�[�u���E���o�Ă���ł����A��ӏ������Ȃ̂�Gm�̋Ȃ����̃|�W�V�����Ő����Ă��܂���������܂��B

3rd�|�W�V�����Ŏg���ꍇ�iKeyD�j

| ���ԍ� | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| �z�� | B�� | D�h | G�t�@ | B�� | D�h | F#�~ | A�\ | B�� | D�h | F�~ |

| �x���h | A�\ | C#�V�@ | F#�~ | A�\ | C#�V | �@ | �@ | �@ | C#�V | �@ |

| ���� | G�t�@ | �@ | E�� | G�t�@ | �@ | E�� | G�t�@ | �@ | �@ | E�� |

���������炪�]�������i�ł͎g�p�p�x�̒Ⴉ�����g�����ł��B���̔z��Ȃ�ł͂ł����A�Ȃɂ���Ă͂��̃|�W�V�����������܂��B

�z������܂��ƁA4�ԋz������̔z��2nd�|�W�V�����ƁA���Ƀ��[�I�X�J�[���f���̃����f�B���[�J�[�ƍ������Ă��܂��̂ŁA���͋C�͋[���I��2nd�|�W�V�����ɂȂ�܂��B

�V�̉������C��t�����2nd�̊��o����ڍs���₷���Ȃ��Ă��܂��B�]�������i�ł͉��̔z��ɂ�肱�̃|�W�V�����̓}�C�i�[�ɂȂ�܂����A���̃��f���͂��̊��o�Ő����ƃ��W���[�u���[�X�ɂȂ�܂��B

�����f�B����������A��������Əo�������āA�����2nd�I�ȃt�B�[�������߂������Ƀn�}��|�W�V�����ɂȂ�ł��傤�B

��ŁA�~b�\b�Vb���\�Ȃ�ł��ˁB

���ɋȒ���4�x�}�C�i�[�R�[�h���o�Ă��āA���̍\�����������f�B�Ƃ��ďo�Ă��āA�����͂͂����˂��I�Ƃ������ɖ𗧂|�W�V�����A�A�A�A���ȁB

����Ɍ����A����Љ��|�W�V�����̒��ŗB��A���W���[�X�P�[���������āA���̒��Ńu���[�X�t�B�[�����O���ӂ��~b�\b�Vb���\�ŁA����ɕ��s���ł���}�C�i�[�X�P�[���A�������n�[���j�b�N�}�C�i�[���܂ގO��̃}�C�i�[���S���o������[���\�|�W�V�����ȂˁB

�I�[�o�[�u���E�͖����A�x���h�̂݁A�ŃW���Y������Ă݂����Ƃ����l�ɂ͖���������A�A�A���ȁB

3rd�|�W�V�����}�C�i�[�iDm�j�͉\�ł��B�]�������i�̃T�[�h�|�W�V�����i�}�C�i�[�Ƃ������h���A���j���\�ł��B

4th�|�W�V�����Ŏg���ꍇ�iKeyA�j

| ���ԍ� | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| �z�� | B�� | D�t�@ | �@ | B�� | D�t�@ | F#�� | A�h | B�� | D�t�@ | F#�� |

| �x���h | A�h Ab�V | C#�~ | F#�� | A�h Ab�V | C#�~ | �@ | Ab�V | �@ | C#�~ | �@ |

| ���� | �@ | �@ | E�\ | �@ | �@ | E�\ | �@ | �@ | �@ | E�\ |

���T�[�N���I�u�t�B�t�X�Ō����Ƃ����4�Ԗڂɑ����邱�̃|�W�V�����́A�������ɂ����܂ŗ���ƃx���h���������������Ȃ��A�A�A�A�Ƃ��������ł��ˁB�B�B

���̃|�W�V�����͏]�������i�Ō����Ƃ���̃i�`�������}�C�i�[�|�W�V�����A�܂���1st�|�W�V�����̕��s���Ƃ��Ă悭���t�����A�����Ƃ��|�s�����[�ȃ}�C�i�[�|�W�V�����Ȃ̂ł����A��������W���[�ł������Ƃ����Ȃ�܂��B

�Ȃ��A�}�C�i�[�ł��������Ƃ͉\�ł��B1st�|�W�V������������n�߂��`���\���ł��B

�~b�\b�Vb�́H�ƍl����ƁA���ۂ��̃|�W�V�����Ńu���[�X���������t����̂͑�ςŁA�ǂ��炩�Ƃ����ƃ}�C�i�[�u���[�X�����̖��t���ɂȂ����m��܂���B�܂���̂��}�C�i�[�X�P�[���Ȃ̂ŁB�B�B

���̃��W���[�|�W�V�������S�ŋȂ����t���邱�Ƃ͂��܂莎���Ă��Ȃ��ł����A�Ⴆ�W���Y�Ȃǂɂ�����II�V�ȂǁA�����]���̍ۂɗ~�����������̔z��ɂ͔�����Ă���̂Œn���`�Ɋ��Ă���|�W�V���������m��܂���ˁB

�֑��ł����A4th�|�W�V�����}�C�i�[�iAm�j�͉\�ł��B

12nd�|�W�V�����Ŏg���ꍇ�iKeyF�j

| ���ԍ� | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| �z�� | D�� | G�� | �@ | D�� | �@ | A�~ | �@ | D�� | �@ | |

| �x���h | Bb�t�@ A�~ | F�h | Bb�t�@ A�~ | �@ | F�h�@ | �@ | �@ | �@ | F�h | |

| ���� | G�� | C�\ | E�V | G�� | C�\ | E�V | G�� | Bb�t�@ | C�\ | E�V |

�������Ȃ����12th�|�W�V�����ɂȂ�܂��B����̓T�[�N���I�u�t�B�t�X�Ō����Ƃ���̍Ō�̃|�W�V�������Ab�n�̉��i�t���j�ł����Ƃ���̓�Ԗځi1st�̎��j�ɏo�Ă��邱�Ƃ���t���b�g�Z�J���h�|�W�V�����Ƃ��Ă�܂��B

�����b�i�t���b�g�j����������ĂȂ��̂ŁA���̃|�W�V�����ł����W���[�X�P�[�����K���₷���̂ł��B

���͂��̃|�W�V�����̕��s�����]�������i�Ō����Ƃ���̃T�[�h�|�W�V�����A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��BF�̕��s��Dm�A�Ƃ������Ƃł��ˁB

�]�������i�ł̂��̃|�W�V�����́A�܂��ɂ��̕��s���̃T�[�h�|�W�V�����ł���Dm����F�ɓ]������ȁI�̂��߂ɂ��鑶�݂�������A�I�[�o�[�u���E���o���Ȃ��i�K�ł�III�x�Z�u���X�\�����K�{�̉��y�A�Ⴆ�{�b�T�Ƃ��A��������������Ȉ����Ŏg���Ă��܂����B

���̃��f���ł�8����Bb�������邽�߂������ƃ��W���[�X�P�[�����������܂����A�Ȃɂ���Ă͂��̉���K�v�Ƃ��Ȃ����߁A�]�������i�ł����̃|�W�V�����ł̕\�������܂ɏo�Ă��܂��B�A���[�W���O�O���C�X��A�W���s�^�[�A�T�C�����g�I�u�T�C�����X�Ȃǂ������ł��B���A���ƃ}�C�����A���h�I�����[���u�Ȃ�����I�ɂ������Ⴂ�܂��ˁB

�l�I�ɂ́A���̃��f���̏ꍇ���Ə��3rd�|�W�V�����֗̕����ɉ���ł��܂��āA���܂�g�����_�ƕp�x�����o���Ȃ��|�W�V�����ł����A4th�|�W�V�����Ɠ����ŁA�����]�����ł̓K���K���g���Ă�|�W�V�����Ȃ̂ł����B

�܂��������o���������Ƃ���Ȃł��ƁA�u���̈��A�v�̂悤�Ȃ��R�x��ɓ]�����Ă܂��߂�A�݂����ȋȂ�3rd��12th��3rd�ł�������Ƃ�����܂��B����͌��\�ʔ��������B

����ɃW���Y�ł悭����b6�x��]����4th��12th�ł���Ă݂�̂��ꋻ���H�Ȃ�āB��������Ɩ������ǁA���₢�⌋�\�������邩���Ȃ��������ɂ���́B�B�B

�Ȃ��A12Th�|�W�V�����}�C�i�[�iFm�j�͈�ӏ��I�[�o�[�u���E���o�Ă��܂����A�x���h���������߁A�Č��͓���ł��B

������ȊO�̃|�W�V�����ɂȂ�ƁA�I�[�o�[�u���E���K�{�ɂȂ�܂��B����͊������܂��B

�I�[�o�[�u���E�Ƃ����Z�p�́A�����Ɏ����Ă͂����Ȑl���m��A�܂���������A���ނ�Tips�������A�}�X�^�[�ł����l�������Ă����̂ł���قǔ����鑶�݂Ƃ��v���܂��A����ł��Ȃ��A�����i�ł͕s����ȋZ�p���Ǝv���܂��B

�y����y���ނ��̂ɂƂ��Ă͕s����Ȃ͍̂��邵�A����ł͉��̔z��ōH�v���Ă݂悤���A�Ƃ����p�x�������`���[�j���O�Ƃ������̂�Nj����Ă��܂������A���ꂪ���̂Ƃ���̓������ȁA�Ƃ��v���܂��B

���_�W���Y�Ȃǂɂ�����]���ɂ����Ă̓n�[���j�J�����������肾�Ƃ��͕K�v�ɂȂ�ꍇ������܂����A�����i��肩�͂͂邩�ɋȂ̃e���g���[���L����Ǝv���܂��B�W�������ɂ����Ă��B

�x���h�̃R���g���[���͕K�{�ɂȂ�܂����A���Ƀx���h���}�X�^�[�������Ȃ�A1st�|�W�V�����ŏ]���̃t�H�[�L�[�ȉ��t��`���I�ȉ��t��K���A�u���[�X�ɂ����Ă̓Z�J���h�|�W�V�����ŏ]���̃t�B�[�����O�Ŋy���݁A�����Ƀ\�E���i���o�[�Ȃǂ����˔����A�W���Y��POPS�A�̗w�ȂȂǂ�3rd�|�W�V�����ő��ɂ͏o���Ȃ��������t�H���[�ł���B

����炪��{�ŁA�C������ŋȒ����ς����肾�Ƃ��ł�����[�Ƃ��낪�ǂ����Ȃ��A�A�A�A�Ȃ�ĂˁB

���Ȃ݂ɂ��̃��f����{�őSKey��\�������̂�����ł��B12key3_1.mp3

������ł��邩�H��

���������ɁH�����������Ď����Ă݂����Ȃ��`�Ǝv�����ꍇ�A�ǂ�����Ď�ɓ��ꂽ��ǂ��̂ł��傤�E�E�E

�s�̂͂���Ă��Ȃ����A����������i���烊�[�h���K�V�K�V���̂͂��Ȃ�̎�Ԃł��B�B�B�B

�����ŁA���Ƀn�[���j�J�̎�ނɂ�����肪������ASUZUKI�y��̃I�[�_�[���C�h���삪�����ł��B

�Ȃ�Ɗy��㑼��1050�~�{�����ł���Ă��ꂿ�Ⴂ�܂���B

�@�@�X�Y�L�y��ւf�n�Ihttp://www.suzuki-music.co.jp/

���ɍ���Љ���AKeyG�i2nd�|�W�V�����Łj�̃��f��������Ă݂܂��傤�I

�@���[�J�[�T�C�g����u�I�[�_�[���C�h�n�[���j�J�v��I��

�A�������菇��

�B�I�[�_�[���C�h�n�[���j�J��������ʂ�

�C10�z�[���Y��I�����܂��B

�D�n�[���j�J�̋@���I�����܂��B����͂������Ƃ������Ƃň�Ԉ����ȃu���[�X�}�X�^�[MR-250���B

�E���q��I�т܂��B�����́uA�v��I�т܂��BKeyG����邽�߂ɂ͂������炢�����Ă����̂ł��B

�F���K��I�т܂��BSpecial��I��ł��������B

�G��̓I�ɉ����w�肵�܂��B��ʂɂ�A���̔z�����Ă���܂��̂ŁA���̐}�悤�ɕύX���܂��B

����͊m�F�{�^������������ł����A���̂悤�ɐԐF�̕������ύX���ꂽ�����ł��B�����ɂȂ��Ă��܂����H

�Ȃ��Ă��܂�����A���ցB

�H�d�グ�ł��BName�����邩�͂����R�ɁB�B�B�B�B

�I�������e�m�F�����܂��B���i�͑����܂߂�4410�~�ł��I�ēx�ύX�_�Ȃǂ��`�F�b�N���܂��傤�B

�J����ʂɍs���A�A����Ȃǂ��L�����A���Ƃ͎w���ɏ]���Ă��������B

���Ȃ݂Ɏ����Ń��[�h�K���K���h��Ab�������Ă����̂��ǂ��ł���B

����ł͂��낢�남���l�ł����`

2005.12.14

�����Ă݂�i4�j

�t���͂��������������E�E�E�Ƃ肠�����T�E���h�\��t���B�]�����t�����炢�Ȃ��y�ɁB

8�ԋz���x���h�݂̂�

����������Day�iYest)�i�����j

6�ԋz���x���h�݂̂�

�z���C�g�N���X�}�X�ixmas)�i�����j

�����I���t�F�iblack)�i�����j

���グ�Ă����I���g���X�^�@���imiagete)�i�����j

4�ԋz���x���h�݂̂Łi3rd�|�W�V�����Ńn�[���j�b�N�}�C�i�[�j

�������������iiihi)�i�����j

3�ԁA6�ԁA8�ԋz���x���h��(3rd����12th�֕��s���]���̓T�^�j

�e�C�N�t�@�C�u�itakef)�i�����j

�Ƃ肠������̍�Ƃ͌���E�E�E�E

2005.12.7

�����Ă݂�(3)

�O��̑����ł��B�s�t���X�`���[�����t�ł��낢��V��ł݂��̂ˁB

�X�L���L�\���O���s�t���X�`���[�����t�Łiueo)�i�����j

�_�j�[�{�[�C�A�����܂��B�idanny)�i�����j

���̐��̏I���Ƃ��iend)�i�����j

�I�[�o�[�U���C���{�E���iover)�i�����j

�悭10���p�ȏW�ɍڂ��Ă����ȃi���o�[������Ă݂܂����B�s���M�����[�`���[���t����3�ԋz���x���h��I�[�o�[�u���E���o�Ă���Ȃł��B

�s�t���X�`���[�����t���ƁA�X�L���L�\���O�̃T�r�����͗�O�Ƃ��āA���̑��̓x���h���ЂƂ�����܂���B

�X�L���L�\���O�̃T�r�͘^���Ă��܂��A8�ԋz�������x���h���o�Ă��܂��B����́s���M�����[�`���[���t��6�ԋz�������x���h�Ɠ������x���ł��B

����

����Ȃ̂������ɁB�e���p�����X���[���item)�i�����j

�Ɠ��ȕ��͋C���o�܂����A����͂������đ�ςł����B�����Ȃ̂�������Ă鎩���ɂ̓p�^�[�����ւ���Ă��̑����̓L�c�C�L�c�C�B

�Ō�ɁA����ł��Ă��������̂��B

�u�M�@�u�M�@�I�iWB)�i�����j

���邽�[���邽�[�[�iJ-O)�i�����j

���Ò��A���肪�Ƃ��������܂����B����͓�ȍs���Ă݂܂��傤���B

2005.12.6

�����Ă݂�(2)

�����ł��B�܂��Ċm�F���Ă��������̂́A���̃`���[�j���O�̖ړI�ɂ��Ăł��B���

���x���h�̕��S�����炷���Ƃɂ���Ă�胁���f�B���Y��ɕ������鎖�B�܂����S�����炵�x���h�i�t�F�C�N�j�����̂��܂킵����e�̖ʂő�������悤�ɂȂ邱�ƁB

�����M�����[�`���[�j���O�ł�1st�|�W�V�����̃x���h���o�Ă��Ȃ��Ȃ̃��x������A�����Ȃ�x���h�ɂ���ăn�[�h���������Ȃ錻���a�炰��N�b�V�����ƂȂ鑶�݂ɂȂ邱�ƁB

�����{���`���[�j���O�����������č�����h���悤�A�����{�ŏ]���̏��S�җp�̋Ȃ���A�x���h���g���Ȃ̕��S�y���A�����ăZ�J���h�|�W�V�����̃u���[�X�Ɏ���܂Ŗԗ����邱�ƁB

���႟�����Ă݂܂��傤�B

�����͋Ȃ��g���āA��r�Ȃǂ����Ă����܂��B�܂��́u��Ɛ�q�̐_�B���v�ł��Ȃ��݂̂��̋ȁB

�]���́s���M�����[�`���[����1st�t�ʼn��t���܂���

�@�S�C�T�S�U�`�@�T�C�`�U�`�C�`�@�S�B���P�@�T�`�@�S�B�`

�@�h���~�h�\�`�@�~���`�\�`���`�@�h���@�@�@�@�~�`�@�h�V�`

���B���P��3�ԋz����1���x���h�ł��B���̉��B

���Ċ����ŁA���̂悭�~�X�肪���ȃx���h�A�B���P�����~�X���������̉������ЂƂB

�������I����Ă��܂������`(itumoC)�i�����j

������A����́sG���x�[�X�̃`���[�j���O��12Th�|�W�V�����t�Ő����܂���

�@�D�U�E�D�W�`�@�E�U�`�W�`�U�`�@�D�C�E�`�@�D�T�`

�@�h���~�h�\�`�@�~���`�\�`���`�@�h���~�`�@�h�V�`

���͂���Ȋ����ł�(itumoG)�i�����j

������ƁsG���x�[�X�̃`���[�j���O��12Th�|�W�V�����t�[�̂͒����̂ŁA�X��s�t���X�`���[�����t�ƌĂ��Ē����܂��E�E

���l�ɁA���N����Ȃǂ�

�s�]���̃��M�����[�`���[���t(shounenC)�����ȏ��Ƀx���h���E�E���s�����������i�����j

�s�t���X�`���[�����t(shounenG)�i�����j

�ƂȂ�܂��B�Ȃ�ƂȂ���r�ł��܂����ł��傤���B

�������̃I�}�P��

�u���R���v�ƌ����Ȃ�����܂��B����̓n�[���j�b�N�}�C�i�[�ƃi�`�������}�C�i�[�̗����̃X�P�[�����g���ȂŁA��{�I��7���K�����g�ݍ��܂�Ă��Ȃ��f�B�A�g�j�b�N�n�[���j�J �ł͍H�v�����Ȃ��Ƃ����܂���B�����n�[���j�J�Ȃǂ�A�n�[���j�b�N�}�C�i�[��A�i�`�������}�C�i�[�i�܂��C���W���[�j�̓�{���g���ĉ��t������A�P�O���ł��x���h���g���� ��̃X�P�[���̐D�萬�������f�B�𐁂����Ȃ�����ƁA�܂��N�Z�̂���ȂȂ̂ł��B����ȋȁA�����ς�����܂���B

���āA�s�t���X�`���[�����t�B�}�C�i�[�R��Ɋւ��Ă��Ή����܂��B���̂��炢�ɂȂ��Ă���ƃx���h�͏o�Ă��܂����A����ł����M�����[�`���[����肩���Ȃ�y�ł��B

�s�]���̃��M�����[�`���[���t�ŁA�R��}�C�i�[�𐁂��Ă݂܂��傤�B

�@�B���P�@�B�@�S�@�C�@�T�@�D�@�U�@�E

�@���@�@�@�@�V�@�h�@���@�~�@̧�@�\�@���@A�i�`�������}�C�i�[(C-ANM)�i�����j

�@�B���P�@�B�@�S�@�C�@�T�@�D�@�E���@�E

�@���@�@�@�@�V�@�h�@���@�~�@̧�@�\#�@�@���@A�n�[���j�b�N�}�C�i�[(C-AHM)�i�����j

�@�B���P�@�B�@�S�@�C�@�T�@�T(OB)�@�E���@�E

�@���@�@�@�@�V�@�h�@���@�~�@̧#�@�@�\#�@�@���@A�����f�B�b�N�}�C�i�[(C-AMM)�i�����j

���E���͔����x���h�A(OB�j�̓I�[�o�[�u���E

�s�t���X�`���[�����t����

�@�C�@�T�@�D�@�U�@�E�@�V�@�W�@�G

�@���@�V�@�h�@���@�~�@̧�@�\�@���@A�i�`�������}�C�i�[(G-ANM)�i�����j

�@�C�@�T�@�D�@�U�@�E�@�V�@�G���@�G

�@���@�V�@�h�@���@�~�@�@̧�@�\#�@���@A�n�[���j�b�N�}�C�i�[(G-AHM)�i�����j

�@�C�@�T�@�D�@�U�@�E�@�F�@�G���@�G

�@���@�V�@�h�@���@�~�@̧#�@�\#�@�@���@A�����f�B�b�N�}�C�i�[(G-AMM)�i�����j

�����Ȃ�T�[�h�|�W�V�����Ȃ�ł��ˁB

����ł͍Ō�ɁA�u���R���v�̔�r�ł��B�i�O�t�̂݁j

�s�]���̃��M�����[�`���[���t(aoiC)�i�����j

�@�T�T�T�`�T�T�T�`�T�D�T�C�S�B�B���P�`�@�E�E�E�`�E�E�E�`�E�U�D�T�C�D�T�`

�@�~�~�~�`�~�~�~�`�@�~̧�~���h�V���@�@�`�@�������`�������`�@���\̧�~��̧�~�`

�@�F�`�F�E�@�V�F�E�E���@�E�F�E�F�@�E�U�T�`�@�C�`�C�S�@�T�C�S�B�@�B���P�B�S�B�B���P�@�B��1.5�@�B���P�`

�@�V�`�V���@�@�h�V���\#�@�@�@���V���V�@���\�~�`�@���`���h�@�~���h�V�@�@���@�@�@�V�h�V���@�@�@�@�\#�@�@�@�@���`

���B��1.5�@��3�ԋz���x���h��1.5�������鎖�B

�s�t���X�`���[�����t(aoiG)�i�����j

�@�E�E�E�`�E�E�E�`�E�V�E�U�D�T�C�`�@�@�G�G�G�`�G�G�G�`�G�W�V�E�U�V�E�`

�@�~�~�~�`�@�~�~�~�`�@�~̧�~���h�V���@�@�`�@�������`�@�������`�@���\̧�~��̧�~�`

�@�X�`�X�G�@�H�X�G�G���@�G�X�G�X�@�G�W�E�`�@�U�`�U�D�@�E�U�D�T�@�C�T�D�T�C�@�C���@�C�`

�@�V�`�V���@�h�V���\#�@�@���V���V�@�@���\�~�`�@���`���h�@�~���h�V�@�@���V�h�V���@�\#�@�@���`

����ł͂܂�����I

2005.12.3

�����Ă݂�(1)

���ōl�@�����`���[�j���O�������Ă������Ǝv���܂��B

�܂��́AC�����x�[�X�ɍ���Ă݂܂����B

�y�V��āzC�@Major�@��ey�̉��z��

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B | D | F | A | B | D | F | A |

| ���� | C | E | G | C | E | G | Bb | C | E | G |

����ł��ˁB

�܂��́A1st�|�W�V������ł̃h���~�t�@�\���V�h�𐁂��܂��B

C Major�Ƃ��Ďg���ꍇ

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B(��) | D(��) | F(�t�@) | A(��) | B(�V) | D | F | A |

| ���� | C | E | G(��) | C(�h) | E(�~) | G(�\) | Bb | C(�h) | E | G |

�S�@�C�@�T�@�D�@�U�@�E�@�F�@�W

�h�@���@�~�@̧�@�\�@���@�V�@�h

�������͌��ԍ��A���͋z���A�����݂̂͐���

1st�|�W�V�����̃h���~�t�@�\���V�h(C1-1)�������N���b�N�`�I

�����ĉ��~���C���B

�W�@�F�@�E�@�U�@�D�@�T�@�C�@�S�@�@�@�B�@�B��1�@�R

�h�@�V�@���@�\�@̧�@�~�@���@�h�@�@�@�V�@���@�@�@�\

���B��1�͎O�ԋz���̈ꉹ�x���h�B

1st�|�W�V�����̃h�V���\�t�@�~���h�A�V���\(C1-2)�������N���b�N��I

�����ŏo�Ă���3��1���x���h���Ȏ҂������킯�ł��ˁB�o����l�ɂ͖��Ȃ��킯�����ǁA���������S�҂��ꂵ�߁A�����f�B�𐁂����Ƃ�������߂����Ă��܂����������B

����A�����ւ��āA����12Th �|�W�V�������B

F�@Major�Ƃ��Ďg���ꍇ

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B | D(��) | F(�h) | A(�~) | B | D(��) | F(�h) | A |

| ���� | C | E | G | C(��) | E(��) | G(��) | Bb(�t�@) | C(�\) | E(�V) | G |

�D�@�U�@�E�@�V�@�W�@�G�@�X�@�H

�h�@���@�~�@̧�@�\�@���@�V�@�h

12th�|�W�V�����̃h���~�t�@�\���V�h(C12-2)�������I

���~���C�����B

�H�@�X�@�G�@�W�@�V�@�E�@�U�@�D�@�@�@�T�@�C�@�S

�h�@�V�@���@�\�@̧�@�~�@���@�h�@�@�@�V�@���@�\

12th�|�W�V�����̃h�V���\�t�@�~���h�A�V���\(C12-2)������

�B�B�B�ƂȂ�܂��ˁB������ɂ̓x���h���Ȃ��̂ŁA�����̃��M�����[�`���[���ɔ�ׂĂ��Ȃ艉�t�͊y�ɂȂ�܂��B

�`�x�e�`

�����ŁAC���x�[�X�ɍ���12th�|�W�V�����̉��悪���Ȃ荂���̂ŁAG�����x�[�X�ɐV���ɍ���Ă݂܂����I

������12th�|�W�������ƁA�����̂��̂�C����1st�Ɠ����ɂȂ�܂��B

�����ō��܂ł̌o�܂��܂������������J��Ԃ��܂��B�������͓����Ȃ̂ŁA�\�͊������܂��B

G���x�[�X��1st�|�W�V�����̏㏸�A���~�i������3�ԃx���h�j

�S�@�C�@�T�@�D�@�U�@�E�@�F�@�W

�h�@���@�~�@̧�@�\�@���@�V�@�h

1st�|�W�V�����̃h���~�t�@�\���V�h(G1-1)������

�W�@�F�@�E�@�U�@�D�@�T�@�C�@�S�@�@�@�B�@�B��1�@�R

�h�@�V�@���@�\�@̧�@�~�@���@�h�@�@�@�V�@���@�@�@�\

1st�|�W�V�����̃h�V���\�t�@�~���h�A�V���\(G1-2)������

G���x�[�X��12st�|�W�V�����̏㏸�A���~�i�x���h�Ȃ��j

�D�@�U�@�E�@�V�@�W�@�G�@�X�@�H

�h�@���@�~�@̧�@�\�@���@�V�@�h

12th�|�W�V�����̃h���~�t�@�\���V�h(G12-2)������

�H�@�X�@�G�@�W�@�V�@�E�@�U�@�D�@�@�@�T�@�C�@�S

�h�@�V�@���@�\�@̧�@�~�@���@�h�@�@�@�V�@���@�\

12th�|�W�V�����̃h�V���\�t�@�~���h�A�V���\(G12-2)������

�ȏ�A�Ƃ肠�����̊y��\���ƏЉ�͂��̂��炢�ɂ��āA����͋�̓I�ɋȂ������Ă݂����Ǝv���܂��B���܂œ���������Ȃ��ǂꂾ���y�ɂȂ�܂����B

���I�}�P��

���̃`���[�j���O�ł̃u���[�X�ւ̃A�v���[�`�ł����A�\���I��

�y�V��āzC�@Major�@��ey�̉��z��

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B | D | F | A | B | D | F | A |

| ���� | C | E | G | C | E | G | Bb | C | E | G |

�ēx���Ă��炤�ƁA�S�A�T�A�U�Ԃ̐����z���̍\���ƁA�W�A�X�A�P�O�Ԃ̍\�����ꏏ�Ȃ̂ŁA�S�C�T�C�U�ԂŐ�����t���[�Y�͂��̂܂܂W�A�X�A�P�O�Ԃł��\�ɂȂ�܂��B

���Ƃ�����Ȋ����B

G���x�[�X�ō�����`���[�j���O��2nd�|�W�V�����̃u���[�X�t���[�Y(BF1)������

�Ȃ��A�����x���h�͑��ݎ��̂������Ȃ�܂��B

�S�̓I�ɂ͂���ȃj���A���X�ɂȂ�B���t���̂͊����̃v���C�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ����A�o�Ă��鉹����ς��B

�u���[�X�f��������

�܂������͂��̕ӂŁB

2005.11.3

�V��̃��M�����[�`���[�j���O���l�@���Ă݂�(1)

����Ȃ̂͂������H

�܂��͊����̃`���[�j���O�ł��B

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B | D | F | A | B | D | F | A |

| ���� | C | E | G | C | E | G | C | E | G | C |

�����

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B | D | F | A | B | D | F | A |

| ���� | C | E | G | C | E | G | Bb | C | E | G |

�����������ɑg�ݒ����܂��B78910�Ԃ̐��������ύX����Ă܂��B

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B(��) | D(��) | F(�t�@) | A(��) | B(�V) | D | F | A |

| ���� | C | E | G(��) | C(�h) | E(�~) | G(�\) | Bb | C(�h) | E | G |

| ���ԍ� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| �z�� | D | G | B | D(��) | F(�h) | A(�~) | B | D(��) | F(�h) | A |

| ���� | C | E | G | C(��) | E(��) | G(��) | Bb(�t�@) | C(�\) | E(�V) | G |

�܂��A�x���h�������ɏo������ɂ͕K�v���������B���̃R���Z�v�g�́A�x���h���K������܂ł̊��Ԃ̃v���C���[���S�̌y���A�������͂��܂�x���h�ɍm��I�łȂ��A����ł����^�g�ѐ��≹�F�̈Ӗ��Ńt�@���ƂȂ������� 10�����v���C����ۂ̐V�����X�^���_�[�h�`���[����͍����鎎�݂ł��B����ł��āA�����ʂɂ����Ă͊����̃`���[�j���O�̗��_����������˔����Ă��Ȃ��ƃg���f���Z�b�e�B���O �ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̕ӂ̗��Ƃ��ǂ�����l���Ă����y�������ł�����܂��B

����{�I�ȍl��

�����郌�M�����[�`���[���Ƃ̌݊������ŗD�悵�A�Z�J���h�|�W�V�����̃u���[�X�܂ʼn��t�\�Ȏ����d�������ׁA�R�Ԍ���A�������邱�Ƃ� �p�X���A�A�̂悤��12Th�|�W�V�����ɂ�������Łu��v�̉��̓�Փx��������B������ቹ�u��v�����݂��Ȃ��悤�ȃg���f�B�V���i���ȋȂ͇@�ʼn��t���A�u��v�Ɓu���v ���������Ă���悤�ȋȂ͇A�̃|�W�V�����őΉ�����B

�����ʁA���t���

����ɂ��A�Y��ȃA�C�I�j�A���X�P�[���ō��ꂽ�Ȃɑ��Ă̎���͈͂͂��Ȃ�L���Ȃ�A����ɇA�̏ꍇ��4���z������n�܂�}�C�i�[��

�炵�h���~�t�@�\���i�i�`�������}�C�i�[�j

�炵�h���~�t�@�\#���i�n�[���j�b�N�}�C�i�[�j

�炵�h���~�t�@#�\#���i�����f�B�b�N�}�C�i�[�j

�炵�h���~�t�@#�\���i�h���A���j

�����S�Č��ł��A�܂�͓��w���̂��牉�́A�N���b�V�b�N�̉��t�͈͂��L���邱�ƂɂȂ�B�����������̃T�[�h�|�W�V������W���Ȃ��̂Ń}�C�i�[�u���[�X�����������\���B �����̃��M�����[�`���[���ł̏ꍇ�́A�i�`�������ƃn�[���j�b�N�̍Č��ɂƂǂ܂�A ����ȏ�̓t�@�C�����O�����邩�I�[�o�u���E���K�v�ɂȂ�Ƌ��ɁA3�Ԃ̈ꉹ�x���h���K�{�ɂȂ錵�������E���B������A��ӏ���8�ԋz���x���h�݂̂ʼn\�ɂ��Ă݂�B

�������̃Z�J���h�|�W�V�����ւ̉e��

��{�I�ɂ͊����`���[���̊��G�ƕς��Ȃ��B7�Ԑ�����Bb�̉�������̂̓Z�J���h�|�W�V������łR���̕\���ɂȂ�̂ł��������B���ƁA�a���I�ɂQ�R�S�T�z��G7�A�S�T�U�V������C7�̍Č��B

�����̑�

�l�����́A�Pst�ł͂V�x�i�Vb�j���lj�����A�Qnd�ł͂R�xb�i�~b�j�A12Th�ł�4�x#�i�t�@#�j���lj������`�ɂȂ�B����̓x���h�����S�Ƀ}�X�^�[�������̂ɂƂ��Ă������������Y���� �Ȃ邩������Ȃ��B�Ⴆ�悭�b��ɏ��e�C�N�t�@�C�u��A�܂��͍����I���t�F�Ȃǂ́A�M�҂��ߋ��ɏq�ׂ�0�Ԍ��`���[����p���Ȃ��Ƃ����������`�ł��y���ɂȂ�B

�܂��A�Ƃ肠�����I��낤���B

2005.8.14

�o���܂����`�I�����]�̕��́A�����������𗹏����Ē���������OK�ł��BCD���̂��̂̓v���C�X���X�ł��B

���������[���ł��m�点���������B

2005.7.29

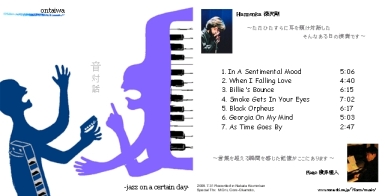

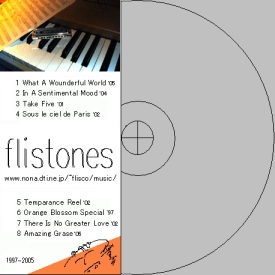

���̃T�C�g�̃f���̈ꕔ���܂Ƃ߂܂��āA�f��CD�Ƃ��Ă݂܂����BMP3���̓}�V�ȉ����ł����A���t�͑��ς�炸�Ȃ̂ł������炸�B

�g���ɂ͔z��\��ł����A�����~�����l������Ȃ�ꉞ���[�����������ˁB

���ꂪ�ȈՃW���P�b�g�B�ق�Ɣ]�������āA���̂܂�܂Ő\����Ȃ����

2005.6.24

���ݎ������̃T�C�g��ʂ��Ă̊����́A���ɂƂ��Ă̂������̖ړI������܂��B

�܂��͉����ł����A���ݎ����g���Ă�n�[���j�J��10�z�[���Y�ł͂���܂����A ��������������X�e�[�W�ɒu���Ĉ����₷���悤�ɃJ�X�^�}�C�Y���Ă��܂��B �܂�A�s�̂���Ă��郂�f���Ƃ͈�������z��őg�݂Ȃ����Ă���̂ł��B

�ǂ��Ⴄ���Ƃ����ƁA���̓��W���[�X�P�[�����Z�J���h�|�W�V�����ɔz�u�����A������5�ԋz�������グ�́A�u�t�@�C�����O�n�[�v�v ��������{�ɍl���Ă���̂ŁA���ʂɃt�@�[�X�g�|�W�V�����Ő������Ǝv���ƃt�@�������V���[�v���܂��B

�܂��A�Z�J���h�|�W�V�����ł̉���m�ۂ̂��߂ɁA�ʏ�̂P�O�Ԍ��̉����E���A���̑���ቹ���ɉ���lj� ���Ă��܂��B�܂�A

| ���ԍ� | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| �z�� | B(�) | D(�) | G(��) | B(�) | D(�) | F#(�) | A(�) | B(�) | D(�) | F(�b) |

| �x���h | A(�) | �@ | F#(�) | A(ځj | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | F#(�) |

| ���� | G(��) | C(̧) | E(�) | G(�ށj | C(̧) | E(�) | G(��) | C(̧) | E(�) | G(��) |

�Ƃ��������ł��B�Q�ԋz�������剹�ƂȂ�Z�J���h�|�W�V�����ł́A���̂܂܂Q�ԋz������u�h�V���\�v�Ɖ����Ă����ƁA �P�Ԑ����̃t�@�ŏI���܂��B����ɂ�������ׂ̌��A���ɂO�Ԍ��Ƃ��܂��傤�A�����Łu�~���h�v�̉��t���\�� �Ȃ��Ă���̂ł��B���̉����͎s�̂̃n�[���j�J����ł��ł��܂����A�T�O�I�ɂ͒��x�S�̓I�Ɉ�������炷�A�Ƃ��������� �Ȃ�̂ŁA���Ƃ��Z�J���h�|�W�V������ł̂f�̃n�[���j�J�����Ƃ��ɂ́A�b�����������Ƌt�ɂ߂�ǂ������̂ł��B ���ۂ�Ab�̃n�[���j�J����̉�������ԃ��[�h�̏d�ʃo�����X�����������Ƃ͎v���܂����A���[�h�ł��������o����� ����ɉz�������Ƃ͖����ł��傤�B

���̉��z��͊�{�I�ɂ͂��ׂẴ��W���[�Ȃ��Z�J���h�|�W�V�����i�f�j�ʼn��t����ׂɔz�ꂽ���̂ł����A���̔z��ɂ�� ���ׂẴ|�W�V��������������A�����̃|�W�V�����C���[�W�ƈ��������p�������炵�܂��B

���Ƃ��A����͒ʗ��5�ԃt�@�C�����O�n�[�v�������Ȃ̂ł����A �T�[�h�|�W�V�������W���[�i�c�F�ꕔ���V�j�Ƃ����`������܂��B���̃|�W�V�����̉��t�́A4�x�}�C�i�[���d�v�Ȗ������߂� �V�r�A�ȋȂ��\�ɂ��܂��B�܂��A�I�[�o�[�u���E�ɂ�锼���K�v���[���\�Ȃ�A���O�x���i�g�j�b�N���猩��6�x���j�A �܂��͂��̋t�ւ̕p�ɂȓ]���Ɋւ��Ă̈�ԃo�����X�̎�ꂽ�`�ɐ��蓾��\�����߂Ă���Ƃ������Ƃł��B ����̓Z�J���h�|�W�V�����i�f�j����e���X�|�W�V�����i�d���j�ւ�6�x���]���v���C�Ɉ�a�����o����ꍇ�� ������̑I���Ɛ��蓾��ł��傤�B�܂��T�[�h�|�W�V�������W���[�͉��z�u�I�ɁA�Z�J���h�|�W�V�����̔h���Ƃ����`�ŁA ���X�̋ߎ��_������̂������ł��B

���Ƀ}�C�i�[�j�����ւ̏_��ȑΉ����\�ł��B�ʏ�悭�g����T�[�h�|�W�V�����}�C�i�[�i�c���j�͎g���ɂ����Ȃ�܂����A ����Ƃ��āA�t�B�t�X�|�W�V�����i�d���j�ւ̏[���ȕ\���Ɖ�����m�ۂ��܂��B�O�Ԍ��Ɋ܂܂��5�x�̉��ƁA�e�z�����ɔz�u���ꂽ �u���[�m�[�g�ɂ���ĖL���ȕ\�����\�Ƃ��܂��B���s���ւ̓]����p�ɂɋN�����ȂɊւ��āA�Z�J���h�|�W�V�����i�f�j�� �t�B�t�X�|�W�V�����i�d���j�̏[���ȉ���m�ۂƃu���[�m�[�g�\�����o�����X�ǂ������ł��܂��B

���z���������ƁA���������p�x�ɂ����܂����A�����̉��t�͂���Ȃ�܂��B���A���̔��ʁA���܂ŕs�\������ �v���C���\�ɂȂ�\�����߂Ă��܂��B�\�����������z������o�����Ƃ́A����A�g�т���n�[���j�J�̖{���� ���Ȃ����邱�Ƃ��o���鎖�ƁA�ėp�������߂邱�ƂɂȂ�܂��B

�����Ƃ������Ƃ������ł��m�F���������A�����̂���l�ɂ��m���Ă��炢�����A�����Ĕ��f���Ă��炢�����B �܂��Ȃ��Ȃ����m�ȁA�Q�l���������}�j�A�b�N�ȕ���ł����ǁA���ꂩ����͍����Ă��������ȂƎv���܂��B

2004.12.11

�Ȃ�ƁA��R�N���Ԃ�̋Y���ł����B�Ȃ�ł��������˂ɁH�Ǝv���邩������܂��A�܂��C������Ȃ�ł��˂͂����茾���āB ����̋Y�����e�́A���܂łɎ��₢�����������e�ւ́A���Ȃ�̉�l���ȂǁA�����͂܂Ƃ߂悤�Ǝv���Ă����Ƃ������ɋL���Ă������Ǝv���܂��B

���|�I�ɑ����̂̓x���h�̎d����A�n�[���j�J�̃`���C�X�Ɋւ�����̂������̂ł����A�����͑�̂��N���̃R�s�[������ɓ������Ă̎���ł��āA����͂��������̂̓p�X�p�X�B �ǂ��炩�Ƃ����Ɓu�l�����v�݂����Ȃ���Ȃ��B���A�Ƃɂ�������������B���������̂������𗘗p���Č��������Ȃ��������Ȃ̂�B

���I�[�o�[�u���E�̈Ӌ`���āH�H�H�H

�I�[�o�[�u���E�̋L���ƁA�����̉e�����A��͂肱�������^��͂��邾�낤�Ȃ��B�����̓n���[�h�̉��t���ăK�c���I�Ɨ��Ă��܂����ނŁA���̂���A������Ƀ`���[���[�}�b�R�C�Ƃ� �R�s�[���܂����ĂāA�u���[�O���X�̃o���h�ł�ꑬ�������̂Ȃ́A�̎�����������ł����ǁA��̂����������������Ă̂͂��錈�܂肫�������C����A�Ă��Ă邱�Ƃ������̂ŁA�����Ă�h���C�u���͋C�����ǂ��ɂ��Ă��}���l���ł͂������B ����Ƀu���[�X�ɗǂ����肫�ȃy���^���C���݂����Ȃ̂������ł͂Ȃ��������ǁA�͂����茾���Đ��ʕs���݂����Ȗ��ł��܂�(�炵���j�����Ȃ��������(���

�v���o���Ă݂�Ɖ��������Ēp���������������B�����n�߂ĂQ�N�ڂ��炢�̍����B�܂�����ȍ��A�n���[�h�̉��ɏo����ƂɂȂ�����ł��B

�Ƃ���ŁA���ɂ͌Z�M������̂����ǁA�Z�M�͈ꎞ��SAX������Ă��āA�Ƃł�JAZZ���ǂ�����Ă��܂����B���̍��͎��͉���Ȃ��������A���R�r�o�b�v�t���[�Y��A���[�h�Ȃ̓o���o�����ɓ����Ă��Ă���ł��傤�ˍ��v���ƁB�A�����A���������̃W���Y�Ȃ[�݂����� �F�������Ȃ��������ǁA����Ɠ������C����j���A���X���A�n���[�h�̃n�[�v�ɂ͂����āA�Ƃɂ�����������ł��ˁB

�Ȃ����������Ƃ����ƁA����ςP�O���n�[���j�J�Ƃ����̂́A�f�B�A�g�j�b�N��y���^�g�j�b�N�������Ȃ킯�ŁA���Y���Ńo�b�o�b�Ƃ��A�v��[�������Ă̂��u���[�X�n�[�v�Ȃ�I���Ă̂��������I�ɂ����v�����܂���Ă܂������A�t�@�C�����O�ł����Ȃ���� �Z�J���h�|�W�V�����Ńu���[�m�[�g�����ʓI�Ɏg�����W���[�i�����j�̋Ȃ����t���邱�Ƃ͏o���Ȃ��y��A�ʂ͉����Ă������ɂƂ��āA���炩�ɏo�Ȃ������o�Ă��ł��B���������܂��B���̃n���[�h�̂т�����V�Z�p�̒��j���A�I�[�o�[�u���E��������ł��B

���������o�܂����ǂ����҂ɂƂ��ẮA�����ƃI�[�o�[�u���E�ɂ͉����A�����̒��̃}���l�����A�s���R�ȋꂵ�݂����������R�ȉ������������̂ł͖����ł��傤���B�u���[�X�n�[�v�̉��F�Ńv���C�����邱�Ƃ��ЂƂ̃L�[�p�[�\���ŁA�Ȃ����A���̂Ȃ��ɕ����t���[�Y�����̂܂܃g���[�X �����Ƃ��ɁA�y��̐����Ŗ��������܂�Ƃ���Ɏ��߂����ɂ��A�I�[�o�[�u���E�������Ă����B�����ɂƂ��āA�I�[�o�[�u���E���Ă���Ȋ����ł��B

���N���}�`�b�N�n�[���j�J�͐����Ȃ��́H�H�H�H�H

����[�A����͂悭�������Ȃ��B�N���}�`�b�N���͎̂����Ă��ł���ˁB�n�߂����́A�A���T���u������������A �N���b�V�b�N����|�s�����[�������Ă܂����B�g�D�[�c�̃R�s�[�Ƃ����`�B

�ł��A���|�I�ɂP�O���̏o�Ԃ������������A������������ɏ�M���X���Ă�������������ŁA����σ��C�u�Ŏg���ĂȂ��� �a���ɂȂ����Ⴂ�܂��ˁB���܂Ɏd���ʂł��A���肪�A�����W���Ă���āA����ɂP�O��������W��A�X�P�[���A�t���[�Y�I�� �h�����ȁA�Ɣ��f�����̂��A�C���g���Ă���āu�ꉞ�N���}�`�b�N���p�ӂ��Ă����H�v�݂����ȋ@�����������ł����A ��͂茻��d���Ȃ�ŁA�h�Ƃ肠�������ʂ�艹�o���Ă������h�I�Ȃ̂�������ł��ˁB����ƁA�P�O���Ő������Ⴄ�B �ꉞ�N���}�`�J���ȃg���[�j���O�͂��Ă܂�������A���lj��o���Ĕ[�����Ă�����āA����ł��������I�ƂȂ��ť���B

�ق�Əo�Ԃ����������ɁA�P�O���ł̕\���͂Ƃ̍����J�����Ⴄ�̂ŁA�܂��܂��p�x�͌���܂��ˁB����Ȃ���ȂŁA���ł͂�قǂ̂��Ƃ� �������茻��ɂ������čs���܂���;;;

�܂����K���v�������ĂȂ���ł�����A���ŕ������Ƃ��P�O���ł��̂ƃN���}�`�b�N�ł��̂ł͂������Ȃ�̍��� �o���Ⴂ�܂��B�N���}�`�b�N�̂ق��́A�C���v�����B�[�C�V�����Ɋւ��Ă̓C���C����ʂ�z���āA�����Ⴄ���炢�v�� �ʂ�ɓ����Ȃ����[���B������x�̃r�o�b�v�t���[�Y��A�M�~�J���ȓ����A�I���^�[�h�X�P�[���Ȃǂ͂P�O���ł��o���� ��ł����A��͂�݂͖݉����Ď��ŁA�S�x�͐ρiC-F-Bb-Eb���)�݂����ȓ�����A�A���y�W�I�Ȃ͗y���ɃR�[�h������������ �N���}�`�b�N�̂ق����C�[�J���W�ɂȂ�̂������Ă͂����ł��I �ł��������������y�I�ȗ~���s���́A�N���}�`�b�N�ł͂Ȃ��ăs�A�m�ʼn������Ă鎩��������b�@�܂��܂�����Ă������B�_���W�������

���N���}�`�b�N�ƂP�O����r�ɂ���

����͂��ꂾ�A���I�Ɍ��_���猾�����Ⴄ�ƁA�݂͖݉��A�ׂ̎łͥ����Ă��ƂɂȂ��ł����A�P�O���W���Y�Ȃ���̂��o�Ă��Ă��� �܂ܔ�r����܂���ˁB�W���Y����肽�����ǁA�n�[���j�J�͉��g�����炢����ł����H�Ȃǂ̎�����悭�����܂��B

���̎���Ɋւ��ẮA�قƂ�ǂ̏ꍇ�ɂ����ăN���}�`�b�N�s���Ƃ��I���Ċ����Ȃ�ł����ǁA�P�O�������ɐ����Ă�l����A JAZZ�̂��̋Ȃ���肽����ł����ǁA�I�[�o�[�u���E���o�����ق����ǂ���ł��傤���H����Ƃ��N���}�`�b�N�ł�����ق�����?

�@�Ƃ�������͂�����Ɠ����ɍ������Ⴂ�܂��B�Ȃ����āA����͂��̐l���A�ǂ����������A�l���ł��̋Ȃ𐁂����Ƃ��Ă�̂��A�T�E���h�̃C���[�W�� �ǂ�Ȋ������A���݂P�O���łǂ������̂�����Ăǂ̂��炢������̂�������Ȃ����́B

����̓��e���炷��ƁA���������̂͊W�Ȃ��āA�u�F�͂ǂ����������ɗ���Ă���H�v�݂����ɂ����Ȃ��͖����� ����������킩��Ȃ�����i�j���₢����v���Ƃ����������̐l�������A�P�O���̋Z�p�I���E�𖡂���Ă���N���}�`�b�N�ƕ��p����҂�A�T�E���h�C���[�W�� ���y�̔��w�Ƃ����Ă��ǂ����R�Ŏg���������肵�Ă܂�����A���ӂƂ������̂͑��݂��Ȃ���ł��āB

�����w�A�Ƃ������t���g���܂������A����Ȃ̂����Ȃ��B�e�y��ɂ́A���̊y�킪��Ԕ�����������Ƃ����̂�����B�ȒP�ɂ����āA�N���}�`�b�N�n�[���j�J�Ƀo�b�L���O�Ƃ����̂����߂�̂��ǂ����Ǝv�����A�t�ɂP�O���Ɍ������āA�u���̉��y�͂��낢��Ɣ������p������A�����ɂł��o�߉�����āI�v�Ƃ������̂� �Ȃ�ƂȂ��g�����ɋ^���������B�����������w�i�l�����j�̐l�ɂƂ��Ă͗����ƂȂ肤�闝�R�����邵�A�t�ɁA�u�����͂P�O���̈�������ǂ��m���Ă���B�����炱�����̊y��̔����ł�肽���v�Ƃ������w�� �����Ă�l�͂P�O���ʼn��ł�����Ă��܂����낤�B

�ǂ���ł��ǂ��Ǝv���B���̐�ɁA���X�i�[��[�������A�y���܂��鉹�������ɂ���Ȃ�B�����Ă��̗����Ƀ`�������W���Ă�҂������A�^�ɂ��̓�̊y��̔�r���ł���낤�Ȃ��B

(�܂�������ł����ǁA��U�M�҂͖��邻���ł��B�����͌���Ȃ��O�����ɍl���Ă��܂����A����ς�C������Ȃ낤�Ȃ����j

2001.6.5

5����t�Z�~�i�[���啝�ɑ�����������Z�������X�������܂����B���낢�돑���l�^���������̂ł��� �@����Ă��܂��Ɨ���Ă��܂��܂��ˁB�����X�V�����Ă���Ƃ��{���ɐ����G�l���M�[���Ǝv���������̍��B

���āA�����FIH�n�[���j�J�R���e�X�g�̘b�ł��B���̃R���e�X�g�͖��N���A�����ōs���Ă���n�[���j�J�̃R���N�[���ł��āA10Holes�A�N���}�`�b�N�A�����A�A���T���u���ȂNJe��̕��傪����̂ł����A10Holes������ �����������ʓr�A�Ɨ����čs���Ă��܂��B���Ă��āA����͂ǂ�Ȋ����ł��傤���B

����͑S�̓I�ɁuLive���������Ă���A�������͂悭�l�ƃZ�b�V���������Ă���v���X�����������悤�ŁA���Ă�ق������Ɋy���������ł��B�Z�p�I�ȕ����͂������ł����A�����ʂ�z���Ă̌��l�|�Ƃ������A�������鉉�t�������A ���O�ɘb�ɕ����Ă����u����̓��x�������炵����v�Ƃ����̂����Ȃ����܂��B�������A���̂悤�ȏ̒��ł��A�R���e�X�g�Ƃ����`�ł���ȏ�A���3�������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ꂵ������������܂��B�ʂ����ď��3���ɑI���l�ƁA�I��Ȃ������l�Ƃ̍��͈�� �Ȃ�Ȃ̂��낤�H

�R���e�X�g���I��茋�ʔ��\���o����ɁA�ɂ��������3���g�ɓ���Ȃ������l�����ɂ��̂悤�Ȏ��������Ă��܂����B

�u��������Ȃ������̂ł��傤�H�o������Z�p�I�ȃA�h�o�C�X�����������v

���͂��̕��̉��t�������Ă��܂������A����Cool�Ŏ��D�݂̉��t�ł����B�Z�p�I�ɂ������肪�����A�f���炵���J�b�R�C�C���t�������Ǝv���܂��B�����猩�ċZ�p�I�ȃA�h�o�C�X���鎖�Ȃǂ���܂���B�������Ă������܂����Ǝv����قǂł��B

�����A�������܂������ꌾ���킹�ĖႦ�A�u�R���e�X�g�ɂ����đ��ȉ��t�v�������̂�������܂���B�n�[���j�J�R���e�X�g�ł���ȏ�AHarp������ł�������L���s���̎��_�Ō����ΗL���Ȗ�ł��B���A���ꂪ�S�̂̈�ۂ≹�y�I�\���ɂ����ĕK�������ǂ��A�łȂ��Ƃ��낪����ɓ�������Ȃ̂ł����B

����v���C���[���A�D���҂ɂȂ�ׂ��͂������Ă����Ƃ��āA10Holes�̋Z�p�̈�ł���x���h��t�F�C�N���܂������g�킸�A�u���炫�琯�v�����t�����Ƃ�����ǂ��Ȃ��Ă��܂����낤�H����ł��D����������������Cool�Ȃ̂ł���(�j�A��͂���ۂɂ͑I�ȓI�ɑ������Ă镔���͂���܂��B�ǂ�������������̓R���e�X�g�Ȃ̂��ȁA�Ǝv�킳��܂��B

�����������A��ɏ������Ƃ���ۑ�Ȃ������ȏ�A���̃^�C�v�̃R���e�X�g�̓R���e�X�g�ɔA���̂��Ղ�A�܂��̓C�x���g�A�Ȗʂ������Ă���Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ����͂����߂炦�Ă��܂��B�R���e�X�g�Ɩ������ȏ�A�X��D���܂����A���͂��ύt���Ă�ꍇ�͓��ɂ��̌��ʂ͈Ӗ��̂Ȃ����̂Ǝv���Ă��܂��B���y�W���������̓I�ۑ�Ȃ����肵�Ȃ��ȏ�A���y�I�����W�������A����ɑ��ĕK�v�s�ȋZ�p�͑��푽�l�ł���A����𐳊m�ɓ������ŗD����邱�Ƃ͂܂��s�\���Ǝv���Ă��܂��B

���āA���̕��ɂ́A�u������łȂ��H���͍D�����������A�A���̓A���ł����Ǝv���܂���B�����A�R���e�X�g�����ł͂Ȃ�������������Ȃ��v���x�̕ԓ��������̂ł����A���ۂ��ꂪ�{���ł��B

�Z�p�I�ȕ����Ɋւ��ẮA�����Ƃ܂�����Ȃ�����������̂ł��傤���ǁA����͂��̐l�̉��y�ςɂ����āA�K�v�Ɗ����邩���厖�Ȃ킯�ŁA����͖{�l���C�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł��傤�B�u���������Z�p��g�ɂ������̂����o���Ȃ��v�A�Ƃ����̂Ȃ�A�h�o�C�X�͉\�����A�u��������Ȃ������̂��낤�H�v�̏ꍇ�̓A�h�o�C�X�̂��悤�������Ƃ������B���ێ��͂��̉��t�ɑ��āA����͂���ł����̂ł͖������A�Ɨ����Ɏv�����̂ł�����B

2001.5.6

GW���I����āA�v�X�ɍX�V�B�|�W�V�����t�@���āH1�ƁA�I�[�o�[�u���E�Ƃ́H�̋L��������Ə����܂����B�ǂ�łē����������I���ĂȎd�オ��ɂȂ����Ⴂ�܂����B�����ł��ȑf�ɏ������Ƃ��ĕԂ��Đ[�݂ɂ͂܂�������Ă�̂�����̂��߂����ł��B

�܂�����������������Ȃ�����^�ʖڂȕ��͂ɂȂ��Ă��܂���Ȃ��`

2001.4.25

���؎s�̉�������̂��Ղ�ʼn��t���Ă����B���ۂɘb���܂ŁA�����͈��쒬���Ǝv���Ă��̂�������͊ԈႢ�ŁA���͌��؎s�ő�̌����Ȃ̂��Ƃ����B���̂̋��Z��Ƃ��ăe�j�X�R�[�g�̊g���������܂�Ă������A�����H���̎��ɁA�H�������V�R�L�O�������̏Z�ƁA�������͊����͈͓��Ƃ������ł��̘b�͂�����ɂȂ����炵���B�������Ɏ{�݂��[�����Ă��āA��O���L���B�̂�т肷��ɂ͂����ꏊ���ȂƎv�����B�R�Ɉ͂܂�Ă���悤�Ȋ����ŁA���������߂�ƍ��w�r���Ɠd���������������̂Ƃ͂܂����������ȏꏊ�Ɍ�����B����ł��Č��؎s�X����Ԃ�10�����x�̋����ɂ������肷��B

�������͂�s�̖�l�����b���Ă��ꂽ���A�Ȃ�Ƃ����������y�҂ɑ��Ă����ɐe�ؒ��J�ł��������t�ɋ��k���Ă��܂��B�B�����������̂ȂƂ���������Ȃ̂����ǁA�����������d����̌������Ė���āA���̓s�x�Ή�����̈ꏏ�Ȃ�ŁA���������ςȂƂ���ɋ������肷��B

����������͈ꏏ�ɔт�H���Ă�Ƃ��ɖ����̕��������߂̑�ς��Ƃ������A�{���L�Ƃ������A���������̂�b���Ă��ꂽ�B���̐l�͕�����ًΖ��炵���āA��z�[���Œ����~���[�W�V�����̃R���T�[�g�̍ۂ̋�J�b�Ƃ����Ă���āA��C�ɉ�b�̉��炢���B�ȂԒ��䂶�႟�������ǁA�ѐH���Ƃ��ɂ͉�������I�ł��ȁB���̐l��"�l��"�̈�Ђ�������u�Ԃł��������肵�č����ԋL���Ɏc�����o�����ł���܂����B

�Ȃ���͓��L�̂悤�����ǁA�����͊�{�I�ɓ��L�ł͂���܂���(�j

2001.4.19

�t���b�cISDN�����Ă݂��B�{�������p�������ŔN���q�����ςȂ��ŃX�B�ȑO�́A���2980�~�Ƃ����v���o���g���Ă��āA����ł��ēd�b�����̓e���z�[�_�C�Ƃ����T�[�r�X�𗘗p����PM11:00�`AM8:00�܂�2400�~�|�b�L���Ƃ��������ł������A ���̃t���b�c�Ƃ����̂�NTT����Ɏx�����d�b������3600�~�ŌŒ�A�v���o����ɕ���������1380�~�Œ�A�Ƃ��������ŁA����ł��ĉ���q�����ςȂ��̊�����Ă���܂��B ����Net�����5000�~��g���̂Ɋւ��Ă͎g�p�p�x�ɂ���č����������������Ă��܂�����ǁA���܂܂ł̎g�p�p�x����l����Ƃ�͂肨���������銴���B�Ȃ�ƌ����Ă��d�b��̊W�ŁA��11:00�ȍ~�ɂ����ƋN���Ă鐶���Ƃ����̂͑̂̒��q����������ɂ��Ȃ邵�A���Ƃ����Ē��ԉ��X�ƌq���ł���Ȃ��܂��ƌ�Ő����z����̂����������肵�܂��B ���̕ӂ̌l�I�Ȗ�肪��������ANet�Љ�ɂ����Ă��A���̃T�[�r�X����ʉ������11�F00�ȍ~�ُ̈�ȉ�����ݍ�����Ԃ��ɘa������ŁA�j�Ă���Ə��O���Ɠ������ɂȂ��Ă��܂����ˁA�Ƃ��������Ȃ̂ł��B ����œd�b�オ�����ɂȂ�Ȃ��������ł����A���{�͂��̕ӂɊւ��Ă܂��܂���i���̂悤�ł��B

���āAMusic�B���ɃA�b�v����̂́A�����Ƃ�ځA������Gymnopedies No.1������ɂȂ�\��ł��B

2001.4.17

���N�����łɏ������݁BMusic�ɏグ�Ă���T���v���̓�Ȃ����ADonnalee�̓`���[���[�p�[�J�[�A�}�C���X�Ȃǂ��S������������̃r�o�b�v�̋ȁB Jazz���������ď����������Ă����ƁA�ǂ����Ă��r�o�b�v������Ēʂ鎖�͏o���Ȃ��B�Ƃ������ł܂��ŏ��ɗ��K���悤�Ǝv�����ȁB�������[���b�p��HowardLevy���̃Z�~�i�[�����Ă��������āAOverblow�Ƃ����e�N�j�b�N�� �m�������ゾ�������Ƃ�����A���̎�����^�ʖڂɐV�e�N�j�b�N�Ɏ�����͂��߂������ł��������B�������̓����A������Country���̎d���������A������̕��Ŏ肪��t�ɂȂ��Ă��܂��� ���炭�������肵�Ă����ȁB�ŁA�ēx�M���������̂͒n����JazzClub�ʼn��t���n�߂Ă���B����Jazz�̋��ʌ���Ƀr�o�b�v�t���[�W���O����A�������Ȋ����������̂ŁA�P��Blues���Ƀu���[�[�Ƃ��̂������Ŕ[�����s���Ȃ��������A ���̎������炩�Ȃ���K�������ƂɂȂ�B���̊��ɂ͂��܂��肭�����ĂȂ�����(x_x

�@���Howard���̃e�C�N���@������āA�����Q�l�ɂȂ����B�ނ̓s�A�m�����t�ł��邵�A�ǂ�����10Holes�̉��t�^�C�v�ɕ߂���Ȃ��t���[�W���O��

���p����̂ŁA���ɐV�N�ňׂɂȂ�B����������ƃs�A�m�t���[�Y�߂��镔���������āA�����܂ł�邩�A�i�^�A�Ɠ˂����݂����Ȃ镔����������ǁB�܂���̂ǂ̊y����t���[�Y���͎̂��Ă��Ă��܂��������m��Ȃ��̂����A�����Ƃ��Ă�10HolesHarpist�Ƃ��āA�ǂ�Harp���J�b�R�悭�������邩

��Nj����邱�Ƃ��ۑ�ɂȂ�낤�Ȃ��Ǝv������B���͉������B

Take five�̕��́A���k����̈˗��Ő��삵�����B�o�b�N�̉��t��Midi�J���I�P��������Ɣq���Ă��ă`���R���Ǝ�������������̕��ł��i�S�����i�T�C�I�j

�l�I�ɂ͏��߂ă��[�I�X�J�[���f���̃i�`�������}�C�i-�Ƃ����n�[���j�J���g������ŁA�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��������������̂���

���ʂƂ��Ă͂���Ȋ����B���Ђ��̂�����d���ȕ����͔ۂ߂Ȃ��B�v�����̂́A���̃i�`�������}�C�i�[�Ƃ����n�[���j�J�A�g�����Ȃ����Ȃ�֗��Ȃ̂ł́H�Ǝv�����B

�����̓A�h���u�Ɋւ��Đ����Ȃꂽ�`���[�j���O���D�ތX���ɂ��邩�炿����ƐH�킸�������������ǁA�ŏ����炠�̃n�[���j�J�Ɋ���Ă�l�͂��Ȃ�֗��Ȃ낤�ȁA�Ɗ������B

��ł����āA���̂��炢�s�A�m�e�����炢���Ȃ��Ǝv�����i����͊W�Ȃ����j

���Ȃ݂ɁA�����̋Ȃ��J���I�P�ɂ��Ă������l���Ȃ����낤�Ȃ��Ǝv������B�Ȃ̃��x���]�X���A

�Ȏ��̂��}�j�A�b�N�Ƃ������Ȃ�ƌ������c�B�����݂�Ȃ��y���߂�悤�ȋȂ̃I�P������A�Ǝ����ɓ˂����肷��B

2001.4.17

���N���B��������̎w�E�ɂ��A�L�����̗��[�ɗ]����݂��Ă݂��B�m���ɓǂ݂Â炩���� �ł���ˁB�s�Ԃ��������������ȁB�菑��Html�Ŋ撣���Ă��ɑS�R�ڂ����Ȃ��̂ŁA�^�O ������̂���ρB���̑��A�������̐ݒ������������A�뎚�����������B

���Ȃ݂ɂ�������̂��Ƃ��A�ŏ��u�ǂ��̃I�W�T�����H�v�ƔY��ł��܂����͓̂����A���̏�

�����Ń`���R���ƂԂ₢�Ă������B

2001.4.16

10Holes�̃x���h�L���lj��A�c��͂܂��ɂȎ��ɂł��B�{���Music�̕������ǁA���ꂪ

�{���ɂ��ւ�炸��Ƃ����Ă�B��肠�����\��Ȃł��グ�Ă������A���Ď��Ō��ݐi�s�`��

�Ȃ��グ�Ă��������ǁA�����I�ɂ͈�Ȃ��A�b�v���Ă��������ɂȂ肻���B

2001.4.15

��肠�����e�X�g�ݒu���Ă݂܂����B�w�i��Web�f�U�C�j���O�Ƃ��͂��Ȃ��ɂ��܂��B

��肠���������𑝂₵�Ă����̂��ڕW�B�K���ɍ��������`���R�`���R���܂��Ă͂�����ǁA�A�b�v�܂łɂ͎����ĂȂ�

�����Ȃ̂ŁA�������Ă��������Ȃ�����ł��B

����ɔ����ċL���R���e���c�������Ă������B�܂�������o���ĂȂ����ǁA�܂��}�����ɂ������ƁB